El palacio de Los Omaña de la villa de Cangas del Narcea

Pelayo Fernández Fernández

En la plaza de la Iglesia de la villa de Cangas y en las inmediaciones de su templo parroquial se erige el palacio de los Omaña, uno de los más conocidos de esta villa. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1981 y Bien de Interés Cultural en 1992. Lo adquirió el Ayuntamiento de Cangas del Narcea en 2006-2007 para convertirlo en Casa de Cultura.

El linaje de los Omaña fue muy poderoso e influyente en el occidente de Asturias y en el norte de la provincia de León (comarcas de Babia, Laciana y Las Omañas). La casa parte del infante García de León, hijo del rey Fernando II de León, que recibió en herencia el territorio de Las Omañas. A partir de 1369 miembros de este linaje empezaron a asentarse en Asturias llegando como criados de sus señores, los Quiñones. Durante la Edad Moderna adquirieron grandes propiedades y privilegios, siendo señores del concejo de Cudillero y tenían posesiones en Pravia, Santianes, Agüería y Oviedo. En el concejo de Somiedo fueron dueños de El Coto y en el de Candamo del pueblo de Valdemoro. También tenían derechos de enterramiento en la iglesia de San Isidoro de León. Su casa principal era este palacio de la plaza de la Iglesia. En la misma villa de Cangas también tenían otro solar con bodega en la calle Mayor.

Los Omaña fueron patronos del Hospital de Nuestra Señora de los Remedios construido en 1585, en la calle Mayor de la villa de Cangas, por los canteros Toribio de Bada, vecino de Llanes, y Toribio de Castro, vecino de Nueva de Llanes, cuya capilla aún sigue en pie y hoy día hace las funciones de salón parroquial. De ella procede la imagen del Cristo de la Salud de la iglesia parroquial del Cangas del Narcea, una de las muestras más destacadas de la escultura quinientista asturiana. También esta familia tenía dotadas algunas sepulturas en la antigua iglesia de Cangas, templo de estilo románico demolido en 1642 para construir la nueva colegiata, ya que desde mediados del siglo XVI se habían constituido como los más celosos promotores de esta iglesia y de las obras piadosas de la villa. El testamento de Arias de Omaña el Negro (1555) favorecía a la parroquia con 400 ducados para ornamentos y asignaba otros 600 para la fundación del mencionado Hospital, con la condición que se le asignase un lugar de enterramiento delante del altar mayor de la iglesia. Tenían otra casa en La Rozadiella/La Rozadiel.la, parroquia de Arganza (Tineo/Tinéu), construida en 1646 por el maestro de obras Juan Díez de Guiana, vecino de Cardoso (Llanes), y en cuya capilla lucen esplendidos retablos de los siglos XVII y XVIII hechos por Juan García de Ascucha y Antonio López de la Moneda (casa particular no visitable).

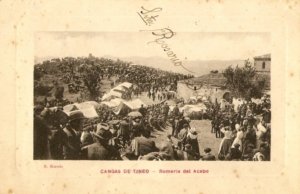

Algunos miembros ilustres de esta casa fueron Lope de Omaña (Cangas de Tineo, 1593), señor de la casa de Omaña y de los lugares de Clavillas, Valcárcel, La Bustariega, entre otros, que entroncó gracias a su enlace con Catalina Queipo de Llano con la casa de los Queipo de Llano. Arias de Omaña y Queipo de Llano (1616) ingresó en la orden de Santiago en 1639 y fue padre del ilustrísimo Benito de Omaña (Cangas del Narcea, 1650 – Jaén, 1712), colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid, catedrático en esa universidad y en la de Granada, pasando después a Roma como auditor del Tribunal de La Rota en 1701, de donde regresó a España para dirigir la diócesis jiennense en 1708. En 1711 donó al santuario del Acebo una custodia de plata (hoy día en el Museo de la Iglesia de Oviedo), una de las piezas de orfebrería más carismáticas del concejo de Cangas del Narcea. A través de diversos matrimonios entroncaron con las casas de Quirós y Tineo, siendo el último miembro de esta casa Pedro de Salas Quiñones Suárez Miranda, que murió sin descendencia a mediados del siglo XIX nombrando como heredera de sus bienes a su esposa Ramona Valdés de los Ríos Bazán, la cual a su muerte se los dejó a su sobrina nieta Rafaela de los Ríos, que se casó con el conde de Revillagigedo.

El palacio de Omaña, con el de Sierra-Pambley en la calle de La Fuente, es uno de los más antiguos de la villa de Cangas del Narcea. Gracias a los documentos conservados en el Archivo Histórico de Asturias conocemos su proceso constructivo. La historia del palacio partiría de una casona del siglo XV que tendría el escudo que hoy vemos en la fachada principal del palacio que en uno de sus cuarteles muestra las armas de los Quiñones, que a partir de 1369 empiezan a asentarse en Asturias. Esta casona fue ampliada en 1615 con la edificación de la primera torre «de debajo de la casa del dicho Lope de Omaña con las puertas y ventanas necesarias», por orden de Lope de Omaña y realizada por el cantero Juan de la Fuente, natural de Omoño, municipio de Ribamontán al Monte, Merindad de Trasmiera (Cantabria), y por el carpintero Juan de Torres, estante en la villa de Cangas, que es la torre derecha (a nuestra izquierda) del palacio. En 1616, el arquitecto Baltasar de Velasco, vecino de Suesa, Merindad de Trasmiera, construyó una pared «hacia el medio día pegada con su torre hacia la parte del vendaval», según la traza y condiciones hechas por Domingo de Vélez de Biloña, que a nuestro juicio es la fachada principal del palacio. En estos momentos el palacio tendría la estructura característica de la primera mitad del siglo XVII con un único cuerpo de dos pisos y una torre esquinera.

Pero en 1651, Lope de Omaña decidió modernizar el inmueble con la construcción de una segunda torre y adaptar el palacio a los nuevos gustos del momento siguiendo el modelo de palacio barroco español con dos torres esquineras. Las obras fueron diseñadas y ejecutadas por el arquitecto Domingo Martínez de Palacios, vecino de Noja (Cantabria), padre del arquitecto Francisco de Palacios, que se comprometió no solo a construir la torre sino a acabar el cuarto arrimado a la casa de la parte del río y construir un zaguán con dos puertas por donde se accedería a un aposento en la torre y a la zona de caballerías. En el segundo cuerpo de este zaguán se harían otras dos puertas para entrar a «las salas vieja y nueva» y una ventana con balcón en medio de la pared que mira a la iglesia con su cornisa en la parte de abajo (no conservada). En 1653 se modificó el patio con la construcción del corredor alto y bajo y la escalera de acceso interior pegada a la antigua bodega hasta el primer piso, a través de una portada en forma de arco por donde partiría la escalera. Esta obra fue hecha por el carpintero Pedro Rodríguez Carballo, vecino de Corias, el cual también hizo el antepecho de dicha escalera con sus respectivos balaustres, así como todo el suelo de madera del primer piso y desván. El dicho corredor llevaría siete columnas ochavadas y todos los balaustres torneados, soleras y antepechos necesarios.

El palacio fue reformado en 1846 por el último miembro de esta familia, Pedro de Salas Quiñones Suárez Miranda. En el dintel de la ventana de la fachada principal se lee: «SE REEDIFICO/ESTA CASA POR EL/SR. D. PEDRO SALAS OMAÑA 1846». Finalmente, la reforma más llamativa se efectuó en 1923 por José María Díaz López «Penedela» (Penedela, Ibias, 1870-Cangas del Narcea, 1934), alcalde de Cangas del Narcea entre 1913 y 1923, mientras residía en esta casa. Se añadieron el mirador colocado a la derecha de la portada principal, las ventanas gemelas que hay debajo de él y las puertas abiertas en la parte inferior de las torres.

El aspecto del palacio anterior a esta última reforma se ve en una fotografía realizada por Luis Muñiz Miranda y publicada en Asturias, obra dirigida por Octavio Bellmunt y Fermín Canella, en 1894. Nos encontramos ante un fachada formada con un cuerpo apaisado de dos alturas entre dos torres con una portada principal en arco de medio punto y con un despiece radial de dovelas enmarcada por un alfiz como se ve en muchas de las iglesias del concejo (Carballo/Carbachu, Gedrez/Xedré, Naviego/Naviegu, etc.). Sobre ella se abre una ventana cuadrada con sendos escudos a sus lados. En las torres hay dos ventanas enmarcadas por sillería, la de la izquierda con decoración tallada de estilo renacentista. Es curiosa la decoración del dintel con dos leones en las esquinas y una torre en el centro entre ornamentación vegetal.

En el interior del palacio se conservan las columnas del piso bajo del patio (de 1653) coronadas por capiteles de inspiración jónica en torno al cual se distribuyen las dos crujías laterales a oeste y oriente, cuyas habitaciones están muy alteradas por la reforma contemporánea. Por el costado sur, la fuerte pendiente del terreno impidió levantar una tercera crujía.

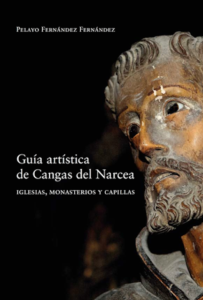

El escudo más antiguo del palacio, según Francisco Sarandeses, es el de la parte superior (muy deteriorado) y muestra las armas de los Quiñones como ya quedó dicho. El escudo central fue hecho en el segundo tercio del siglo XVII por el escultor Pedro Sánchez de Agrela (San Pedro de Mor, Lugo, hacia 1610-Cudillero, 1661), iniciador de la actividad escultórica local, y muestra las armas de los Omaña con una banda engolada en dragantes con cinco armiños, tres encima de la banda y dos debajo de ella y con el lema de este linaje: «QUIEN SIGUIERE AL SEÑOR TENDRA ESFUERÇO E QUITO DE TODO TEMOR».

El escudo situado a la derecha de la portada muestra las armas de los Quirós con dos llaves enlazadas por anillos bajos; tres lunetes en palo a cada lado de las llaves y tres lises de oro, una en jefe y otra bajo cada palo de lunetes. En la parte inferior las armas de Tineo con un pino y dos cabras, con cuatro veneras, dos a cada lado del árbol. Linajes entroncados con los Omaña, el primero con el matrimonio a mediados del siglo XVI de Ares de Omaña y María Rodríguez de Quirós; y con los Tineo en 1639 con el matrimonio de Arias de Omaña Queipo de Llano, nieto de dicha María Rodríguez de Quirós, con Catalina de Tineo y Tovar. Este escudo, por tanto, es posterior a 1639 y acaso se hizo con la reforma de 1651. Por su parte, el escudo de la izquierda muestra los emblemas de los Queipo de Llano con tres bandas y tres flores de lis con la que la casa de Omaña entroncó en 1606 con el matrimonio de Lope de Omaña y Catalina Queipo de Llano y Valdés.