Recuerdos: La escuela y el maestro rural

Por Enrique R.G. Santolaya (2024)

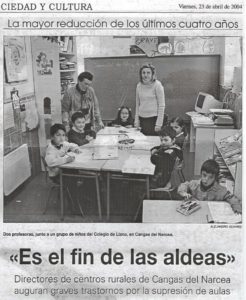

Hoy estamos viendo como la población de las zonas rurales está desapareciendo a marchas forzadas, ya no hay niños jugando en las plazas de los pueblos ni en los recreos de las escuelas, ya no hay voces ni peleas, ya nadie juega a la guerra con pistolas de madera. La primavera de la vida que representaban estos niños, desapareció calladamente dejando los pueblos totalmente desolados, sin ruidos, en definitiva sin vida.

Viendo todo esto me vienen recuerdos de otros tiempos en que todo era diferente. Yo nací en el año 1963, pertenezco a una generación peculiar por ser bisagra entre dos formas de vida de nuestra historia reciente. Mi generación vivió el final de la dictadura y principios de la democracia. También pertenecemos a la generación llamada del baby boom, donde las familias tenían de media cuatro o cinco hijos. Eran tiempos donde los niños llenaban las plazas de los pueblos y los patios de los recreos de las escuelas, todo acompañado con un ruido ensordecedor producido por esa marabunta de críos jugando. Esto era un claro indicio de que había vida, había futuro, había savia nueva.

Creo firmemente que los recuerdos de la infancia marcan definitivamente el futuro carácter de la persona, es un momento muy importante donde el niño absorbe todo lo que le rodea y esto lo modela para el futuro. Yo debo de agradecer a la vida que me tocara una época tranquila y llena de buenos recuerdos. Evidentemente al nacer en una zona rural el trabajo siempre estaba presente, pero la alegría de vivir aún con pocos medios era impresionante.

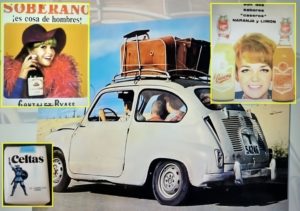

Antes de entrar a hablar del maestro de escuela, me entretendré un poco haciendo historia de cómo estaba la situación social en aquel momento bisagra de la dictadura a la democracia, para que el chaval que lea este escrito sepa que no hace mucho tiempo los medios no eran tan abundantes como los que tienen hoy. Aquel era un tiempo en el que los cambios se producían muy rápido, pero partíamos de una situación todavía muy precaria.

En 1968 empecé la escuela en Llano, entonces se empezaba con cinco años y se entraba en parvulitos. En aquel momento en el pueblo de Santa Eulalia no había ninguna televisión, no había lavadoras, neveras, coches, tractores. Se trabajaban las fincas con parejas de vacas que tiraban de un carro o de un arado. Las mujeres tenían que lavar la ropa en los ríos, en los regueros o en un lavadero comunal. Por supuesto los niños no tenían ordenadores, móviles, iPad y todas las zarandajas que tienen hoy.

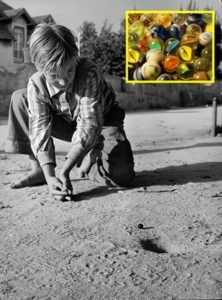

Está claro que no eran tiempos muy avanzados, pero alguien puede pensar que estábamos sumidos en una gran tristeza acompañada de grandes problemas mentales. Pues no, la palabra psicólogo no se conocía y realmente no hacía falta ningún. En los tiempos libres de trabajo no parábamos, éramos muchos y estábamos en comunidad como los lobos, físicamente estábamos como tarzanes jugando constantemente al escondite, a las canicas, al palillo, al pañuelo, a las cuatro esquinas, a las chapas, a la gallina ciega, al fútbol. Tomar naranjada de Mirinda y jugar con el yoyó que regalaban con ella fue más adelante.

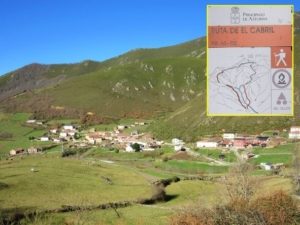

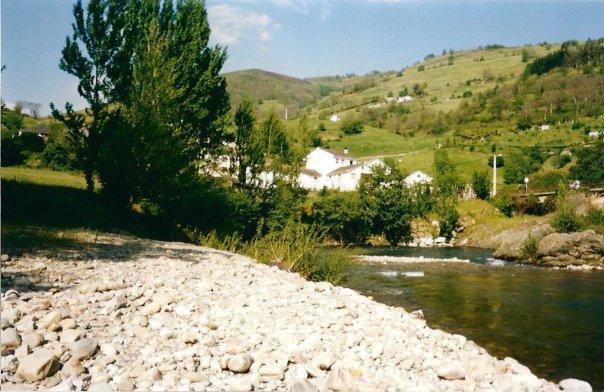

La imaginación tampoco nos faltaba, para equilibrar la falta de MacBook Pro, iphones, tablets, consolas y videojuegos hacíamos carretones con ruedas de rodamientos que nos daban en los talleres de Los Nogales. Estos carros eran un peligro cuando bajaban por las pendientes ya que los frenos eran precarios y más de uno besó el suelo dejando las rodillas en el asfalto. Hacíamos arcos de ballestas de paraguas que eran muy peligrosos, se clavaban en la madera y podían matar sin problemas un cuervo o una pega (urraca). En esta época, quien tenía una bicicleta era un privilegiado, eso era pertenecer a una clase superior. También hacíamos embarcaciones con las cámaras de camión que igualmente, nos suministraban en los talleres de Los Nogales. Con estas balsas neumáticas bajábamos por el río Narcea en verano. Así como el río Misisipi fue el aliento de vida de Mark Twain, lo mismo era el río Narcea para nosotros, navegábamos por sus pozos y orillas descubriendo las zonas para pescar truchas a mano o a tenedor. Este río es menos caudaloso que el de Tom Sawyer, pero igual de aventurero.

Por supuesto, los baños en el río de Llano no podían faltar, subíamos la adrenalina tirándonos a los pozos de pie o de cabeza desde todas las peñas posibles que bordeaban el río; los más atrevidos o quizá, los más inconscientes, se tiraban desde el puente.

Como dije no se conocía ningún niño que tuviera que ir al psicólogo, toda aquella jungla de elementos con pantalón corto estaban como tarzanes. Me llama la atención también que nadie tenía un aparato para corregir la dentadura, si fuera así el que lo portara se sentiría desplazado del grupo por parecer un ser de otro planeta. Como dato curioso citar que podríamos ser más feos o más guapos, pero la dentadura, por lo general, la teníamos todos perfecta. La única explicación que le doy a esto, es que comíamos alimentos naturales, sin conservantes ni miserias añadidas y los lácteos que se consumían tenían calcio de verdad.

Tres años después, en 1971, todo cambió de una forma continua, el avance era imparable, ya había televisiones, tractores, lavadoras y coches. Todo empezaba a avanzar, se notaba en ese momento el fuerte crecimiento que tenía España. Empezaba a dar frutos el apoyo decidido de EE.UU. y el abandono de la práctica autárquica en la que estaba sumido el franquismo. Los economistas tecnócratas de Franco estaban dando resultados y, aunque de forma tardía, esto se notaba en Santa Eulalia y sus contornos. También debo añadir que en esos momentos la minería estaba despegando con fuerza y empezaba a influir económicamente en todos los sectores del concejo.

Niñas y niños preparados para una función de teatro en la escuela mixta de Cibea. Año 1950. Maestro don Carlos.

Una vez fijada la situación histórica, retomaré el cómo era la escuela en aquel momento de mi infancia y describiré la labor que el maestro de escuela rural hacía con nosotros. Este tipo de maestro estuvo durante muchas generaciones anteriores a la mía dando un poco de luz a esos pueblos alejados del centro de las villas y ciudades, y su figura era la más pobre de las denominadas fuerzas vivas de una localidad. Le sobrepasaban económicamente el cura, el farmacéutico y el médico.

El trabajo de maestro estaba mal retribuido, era poco considerado socialmente. Su sueldo podía ser inferior al de un peón de albañil. De ahí sale la famosa frase: «pasas más fame que un maestro de escuela». En las zonas rurales estaba mejor tratado, añadía a su sueldo los regalos de huerta y de granja que los padres le ofrecían en señal de agradecimiento. En contraposición, el maestro estaba a disposición de los niños del pueblo, llegando a tener una relación muy directa con ellos y con sus familias.

Maestros como Odón Meléndez de Arvas, natural de Carballo, que fue maestro en la escuela de La Regla de Perandones, opinaba sobre la importancia de la enseñanza de la siguiente forma: “nada hay en el mundo tan importante como la instrucción y cuanto con ella se relaciona. La felicidad futura de un pueblo, será tanto más grande cuanto mayor y más acertada sea la instrucción y educación que reciba el niño. La instrucción es el primer elemento de la libertad”. Está claro que algunos maestros estaban convencidos de su función en la sociedad, influyendo en las nuevas generaciones para crear un mundo, como mínimo, menos embrutecido.

Mi primer contacto con este tipo de escuela rural fue en Llano, con cinco años. La forma de desarrollarse las clases en estas escuelas seguramente fue la misma que tuvieron mis padres y, posiblemente, mis abuelos, en la que sólo había un profesor para todos los cursos, y este profesor daba todas las materias. Era el modelo escolarizador basado en la escuela unitaria que funcionó en España hasta la Ley General de Educación de 1970.

Los alumnos estaban agrupados en secciones en función de los conocimientos que tenían. Un maestro o maestra daba clase a todos independientemente de su nivel académico. Si había bastantes alumnos se separaban en escuelas de niñas y niños. Hay que imaginar cómo era aquello, un solo maestro tenía que enfrentarse a una turba de niños y mayores todos juntos. En mi caso, en Llano, éramos los niños del pueblo de Santa Eulalia, los del mismo Llano y los de las casas de Arayón. No recuerdo exactamente, pero, tranquilamente, debíamos ser entre treinta o cuarenta niños y, por supuesto, en la escuela de niñas se repetía la misma cifra.

Se empezaba la escuela con cinco años y esto ya representaba una aventura nueva, nuevos juegos, conocer gente y, claro, desgraciadamente, también había que estudiar y hacer deberes. Esto último no era tan bueno, creaba momentos comprometidos con los padres si el maestro los llamaba para darles alguna noticia de mal comportamiento o desaprovechamiento escolar del alumno. No obstante, mayoritariamente, tengo muy buenos recuerdos de aquella época.

Para empezar, íbamos andando desde Santa Eulalia a Llano y no nos pasaba nada, hoy la superprotección extrema que tenemos con los niños nos lleva a que éstos anden lo menos posible, no se mojen, no corran porque pueden caerse y cuidado que no se pegue con alguien. Entiendo que evolucionamos para mejor, pero creo que en nuestra época contactábamos más con la vida real y aprendíamos a solucionar los problemas por uno mismo.

Como dije, empecé en parvulitos con un profesor único para todos los cursos, en mi caso era don Germán Moro Fernández. Este profesor ya le había dado clase a mi padre y era toda una institución en la parroquia. Era el vivo retrato del maestro de escuela rural que paso toda su vida en la escuela de Llano donde vivía y varias generaciones del pueblo pasaron por sus manos. El respeto que se tenía al profesor era total, hasta tal punto que, tengo escuchado a mi padre decir, cuando tenía veintidós años, siendo un mozo, fumaba, pero si veía a don Germán por Cangas, escondía inmediatamente el cigarro. Entiendo que esto hoy puede llamar la atención, pero era así y no podía ser de otra forma, hay que imaginar esa escuela rural con todos los cursos unidos para un solo profesor. Sin orden, sin respeto, eso sería imposible de sobrellevar. Como dije, pasaban de treinta alumnos para don Germán y otras tantas alumnas para doña Alicia. La verdad, visto hoy desde la distancia, estos maestros rurales hacían milagros, y hay que añadir que tampoco tenían bajas por depresión.

Escuela de Llano. Parte izquierda inferior, escuela de niños. Parte derecha inferior, escuela de niñas. Arriba viviendas para el maestro y para la maestra.

Don Germán empezaba el día poniendo tareas a los mayores, después se ocupaba de los pequeños, corrigiendo y dando instrucciones a todos. Aquellos maestros sí que tenían motivos suficientes para tener estrés con semejante carga de trabajo y semejante jarca de niños, pero esa palabra en aquellos tiempos tampoco se conocía, por lo tanto, no existía, nadie tenía estrés.

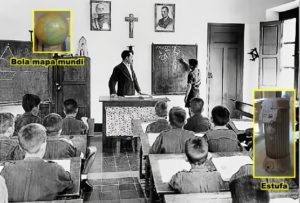

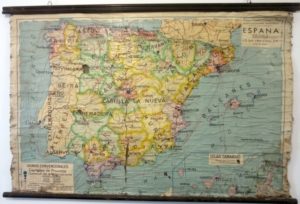

Las escuelas rurales tenían un mobiliario que se repetía en todas y la de Llano no era una excepción. Mesas de madera con dos plazas. En la zona superior del pupitre había un agujero para sujetar la tinta china marca Pelikan. Dos grandes mapas a cada lado de la pizarra, uno de España y otro mapamundi. Estos mapas abrían nuestra imaginación haciéndonos pensar que esas regiones y países estarían detrás del pueblo de Adralés o de la ermita del Acebo, los horizontes que veíamos con cinco años eran estos. También había un compás grande de madera y una regla en el encerado; la regla ayudaba mucho a que nos esforzásemos en hacer los deberes.

En la pared había un crucifijo y la fotografía de Franco, en aquel momento creíamos que en todos los países de aquel mapamundi, habría un Franco mandando, más adelante supimos que esto no era así. Pero bueno, no es para asustarse de nuestra ignorancia, también parecía que todo el mundo mundial tenía un solo transporte y este era el Alsa. Todo esto era normal, un crío de cinco años empieza a descubrir y a investigar la vida con los referentes que tiene delante y tanto Franco como el Alsa salían por todas partes.

Sigo describiendo la escuela, había un reloj de madera con un péndulo que avisaba de las horas de recreo y de la salida de clase; en el centro de la escuela o en un lateral se situaba una estufa cilíndrica de leña con su chimenea, en esta estufa don Germán ponía en invierno una pequeña taza con agua y eucalipto que era bueno para los constipados. Encima del armario no podía faltar la bola inclinada que reflejaba a escala el mapa del mundo, girando aquello descubríamos que la tierra era redonda y aunque don Germán decía que no nos caíamos por el lado de abajo, la duda se mantuvo muchos años, hasta que otro profesor nos habló de la gravedad y nos convenció.

Todo este mobiliario era acertado, pero faltaba el disco duro donde se guardaba toda la información y el saber del mundo. Este disco duro era la enciclopedia Álvarez, no había nada conocido en el mundo que no estuviera reflejado en sus hojas. En un único libro había lengua, historia, matemáticas, naturales, física, astronomía, etc. Uno se preguntaba como el maestro podía tener todo aquel lío en la cabeza y lo peor era que semejante lío nos lo quería meter en la nuestra. ¡Madre mía! ya no parecía tan buena idea ir a la escuela, ya no solo se venía a jugar y a conocer gente, además, también había que estudiar y llevar absurdas notas que tenían que firmar nuestros padres. Estas notas marcaban una estúpida escala de 0 a 10 y enfurecían a nuestros progenitores si la escala marcaba menos de un cinco. ¡Qué tontería! ¡Qué complicados eran los mayores!

Los recreos eran una maravilla, en mi caso los primeros años jugábamos al fútbol en la carretera general que pasa por delante de la escuela, poníamos dos piedras marcando las porterías en el medio de la calzada. Cuando subía un camión por la sierra de Brasín, escuchábamos el sonido y nos daba tiempo a recoger todo, una vez que el camión pasaba volvíamos a empezar. Para dar una idea, podía pasar un camión cada treinta minutos y era todo el tráfico rodado que había. Esto demuestra como en 1968 todavía había muy poco tráfico rodado, sólo pasaba algún camión que bajaba carbón de las incipientes minas de Rengos. Esto en tres años cambio rápidamente, estando en tercero, corría el año 1971, tuvimos que trasladar el campo de futbol por haber demasiado tráfico.

El mejor momento en la escuela era cuando aquel reloj de péndulo daba la hora de la salida. Una tromba de niños de Llano y de Santa Eulalia, bajaban en estampida jugando a las quedas hasta La Venta, donde se bifurca el camino hacia los dos pueblos. Al último que le tocaba la queda indicaba que pueblo perdía. Si quedaba uno de Llano, perdía Llano y si era de Santa Eulalia, perdía Santa Eulalia. Después de esto, los de Santa Eulalia cruzábamos el puente de Llano y veníamos jugando hasta el pueblo al fútbol. Jugábamos con un balón o algo que se le pareciese como podía ser un bote de lejía vacío. Todo este proceso hacía que tardásemos casi una hora en llegar a casa. Lo normal es que recibiésemos una bronca por esto, pero al día siguiente no nos acordábamos y repetíamos el proceso otra vez.

Volviendo al maestro, éste nos aguantaba a todos juntos hasta 5º de E.G.B. Tras finalizar este curso, el mundo se ampliaba bajando a hacer 6º en un colegio que concentraba alumnos de varios pueblos y de la villa en El Reguerón.

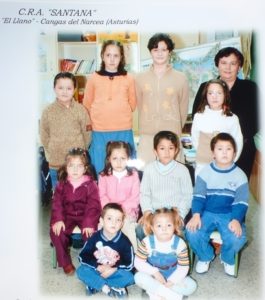

En 1970 se crean colegios nacionales en las cabeceras comarcales con grupos de niños de la misma edad, creándose la 2ª etapa de E.G.B. 6º, 7º y 8º. Este proceso de concentración trajo el trasporte escolar, becas de comedor y escuelas-hogar. Esto perseguía proporcionar a todos los niños españoles —y en especial a la población rural— las mismas oportunidades de educación básica, con profesores para cada asignatura, reduciendo en lo posible las escuelas con maestro único. Se dotan los centros de salas de reuniones, campos deportivos, bibliotecas, etc.

Como se puede imaginar, la bajada al Reguerón era un cambio importante. Pasábamos de jugar en la carretera poniendo dos piedras de portería con don Germán de maestro único, al Reguerón, donde había muchísimos niños de todos los pueblos y de la villa, aulas independientes para cada curso, profesores para cada materia y campos de fútbol con porterías de madera. ¡’Hombre, eso era otro nivel!

Pero en este momento también aparecieron los problemas al chocar la zona rural con los de la villa. Afloraron en ese momento algo que siempre estuvo en el subconsciente de la tribu de la villa, la diferenciación entre los que eran de Cangas capital y los que eran de los pueblos. Cangas era todo el concejo, pero aún había, de forma indirecta, una diferencia entre la villa y el Cangas rural. Le tocó a mi generación vivir el final de este concepto, como dije somos la generación bisagra que nació entre dos momentos cruciales de la historia de España y también de la historia local.

La primera experiencia entrando por el aula de 6º fue ver como los grupos se alineaban en dos, unos de los pueblos y otros de la villa. Bueno, estos que se consideraban de la villa me tienen que perdonar, pero eran mayoritariamente charnegos, pues la mayoría habían bajado de los pueblos a vivir a Cangas con la minería. En un primer momento, los de los pueblos estábamos acobardados, todo era nuevo, gente desconocida… En definitiva, era un mundo más complicado que la pequeña escuela rural de donde proveníamos. Se escuchaban por los mentideros que los de Cangas tenían la opinión de que este mestizaje de los pueblos y la villa bajaría el nivel educativo. Todo esto producía aún más tensión entre las dos partes. En mi caso, saltó la tensión delante de la puerta de 6º cuando dos de Cangas me dijeron que los de los pueblos allí no entrabamos. La reacción no se hizo esperar, cuando la diplomacia no funciona sale la barbarie. Salté como un resorte sobre los dos villanos y creo que los cogí desprevenidos y no se esperaban una reacción tan rápida, les zurré de lo lindo. En ese momento comprendí que la violencia es mala, pero bien administrada es un placer.

La primera batalla ganada da confianza y esto fue el detonante del cambio de actitud, había que conquistar la zona y para esto se creó una mafia compuesta por decididos personajes de la tribu rural, entre los que me encontraba yo. La finalidad era clara, conseguir contrarrestar el abuso continuado de los miembros de la tribu de la villa. Los logros fueron evidentes, éramos más fuertes físicamente y en estos casos, esta variable es fundamental. Rápido se equilibraron las fuerzas y se entró en una guerra fría en la que ambos contendientes se respetaban para no destruirse.

Pero demasiada confianza también es perniciosa, y se puede volver en contra de uno. En aquellos tiempos se jugaba a las canicas, y si perdías tenías que darle una canica al ganador. Había un jugador muy experto al que yo ya le debía diez canicas; era un niño pequeño e inseguro, y un día se cansó y me presionó para que le diera las diez canicas que le debía. Yo, confiado en mi superioridad física, le contesté con altanería. Nunca me había pasado nada igual, aquel niño inseguro se precipitó sobre mí cogiéndome desprevenido y me dio lo mío, además, después me quitó las diez canicas que le debía. Eso no fue lo peor, lo malo de la situación era que todo esto ocurrió delante de las niñas de 6º, eso sí que era degradante. Aquel día aprendí una nueva lección, nunca te descuides, no hay enemigo pequeño.

La parte académica en mi caso transcurría con normalidad, yo ya cumplía el principio básico del mínimo esfuerzo. Mis notas oscilaban entre suficiente, bien y algún notable esporádico, con esto tenía tranquilos a las fuerzas del orden que eran los profesores y los padres. La palabra excelencia entró en mi vocabulario más tarde, en ese momento, eso de tener buenas notas exigía demasiado esfuerzo y me quitaría tiempo de otras actividades más interesantes, como era investigar la villa de Cangas y la sala de juegos, donde había futbolín, máquinas de pinball y mesas de billar.

En el siguiente curso, 7º, las cosas cambiaron, ya estábamos totalmente introducidos en el sistema, el mestizaje era total, las tensiones étnicas entre tribus ya habían desaparecido. Como consecuencia directa de esto, las mafias extorsionadoras ya no tenían futuro y se disolvieron, excepto el grupo de Santa Catalina que duró un poco más en el tiempo.

El mestizaje era evidente, se jugaba al futbol indistintamente, mezclados, se tenían amigos de todos los lugares del concejo incluidos los de la villa. De vez en cuando había algún incidente, pero este solía ser académico. Recuerdo uno producido por un alumno llamado Jacobo, que pintó en el encerado antes de que entrara el profesor de francés la siguiente frase: «A don Tomás Tornadijo nadie le toca el pijo; si usted quiere saber más, vaya a clase con don Tomás». Entró don Tomás a dar clase y mirando para el encerado, por segundos se veía como se le hinchaba la cara y se ponía roja como un tomate. Este hombre, era un gran profesor y muy buena persona, pero, como era de esperar, todo tiene un límite, se giró hacia la clase y dijo las famosas palabras que los maestros aprenden en la Universidad de Oviedo para ser utilizadas en estos casos: «Todos castigados hasta que no salga el culpable». En otros tiempos, con generaciones pasadas, don Tomás lo habría tenido más difícil para sacar al culpable, pero mi generación, que gracias a Dios nunca tuvimos que enfrentarnos a una guerra, éramos cobardes y no estábamos acostumbrados a la presión. Todos al unísono dirigimos la mirada hacia Jacobo y esto bastó para que don Tomás supiera quien era el autor del escrito. La situación la salvó don Tomás con mucha elegancia pidiéndole educadamente en francés a Jacobo «la main s´il vous plait» todo esto acompañado de una pequeña regla que tenía en la mesa. Don Tomás era demasiado bueno y el castigo fue muy leve.

Recuerdo muchos de estos pequeños detalles y a todos los profesores con sus nombres, y todo lo recuerdo con cierta nostalgia. Para hacer justicia, tengo que decir también que como en todos los gremios, había alguno que no merecía pertenecer a la profesión. Tengo visto a niños llorar al coger el autobús por no querer ir a la clase de un loco que los humillaba a diario delante de los demás por el menor motivo. Estos eran casos excepcionales y no merecen más comentarios.

Llegó 8º y se acababa toda una etapa de nuestra vida, coincidía este curso con la edad de entrada en la adolescencia, y esto producía otras variables que complicaban más la vida. Las féminas ya nos empezaban a llamar la atención, pero esto sólo nos traía problemas. Eran muy desconsideradas, siempre los preferían mayores que nosotros. Por lo tanto, teníamos ganas de que pasara rápido el tiempo para ser mayores. Lo que es la vida, ahora me pasa lo contrario, quiero parar el tiempo, y si pudiera, volvería hacia atrás.

Pasada esta etapa llamada entonces E.G.B. dejábamos atrás al maestro de escuela y nos aventurábamos de nuevo en otro momento más complicado pero no menos interesante. Empezaban tiempos de hormonas desbordantes, canciones de verano con el baile del Bimbó de Georgie Dann, los discotequeros se movían al ritmo de Boney M., para los románticos, que bailaban lentas ya se escuchaba, The Sounds of Silence de Simon and Garfunkel, los mas intelectuales dejaban sus mentes libres escuchando Wish you Were here y The Wall de Pink Floyd, Knockin on Heaven´s Door de Bob Dylan, The End de The Doors o A Night at the Opera de Queen. Los más fiesteros entraban de lleno a la música de la movida madrileña, escuchando entre otros: La chica de ayer de Nacha Pop, Salta de Tequila, Tiempos nuevos, tiempos salvajes de Ilegales, Hoy no me puedo levantar de Mecano o ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? de Burning.

Muchos de estos fiesteros cayeron desgraciadamente en nuevas adicciones que importábamos a la villa y eran más adictivas que las clásicas de los bares de Cangas. Unos cuantos conocidos desgraciadamente quedaron por el camino arrastrados y engañados por las nuevas modas de pasárselo bien, modas que a la larga solo producían demonios de la mente, generando graves problemas para ellos y para sus familias. Que pasara eso entonces tenía lógica, como digo, no había mucha información, lo triste es que aún esté pasando hoy a las nuevas generaciones, con la información que se tiene ahora, eso sí que es de imbéciles.

Otros, siguieron, como se decía entonces, la línea recta, la siguieron por casualidad o por el esfuerzo, una vez más, de aquel maestro de escuela que de nuevo utilizó una de aquellas frases lapidarias que estudiaban en la universidad de Oviedo para ser utilizadas con los alumnos indecisos, las palabras eran : “tú vales si quieres, eres inteligente pero te tienes que esforzar más, lo que te pasa a ti, es que eres un poco vago y algo mangante y como no cambies vas a ir por el mal camino y nunca serás nada en la vida”. Esto si te lo decían en un momento que estuvieras receptivo y débil, te quedabas pensativo y reflexionabas. Algunos le hicimos caso al profesor y acertamos. Se nota que ya estoy mayor, empiezo a expresarme como lo hacía mi padre en aquella época, con seriedad y con responsabilidad, arengando a las nuevas generaciones para que escojan la línea recta. Sé que no me harán ningún caso, investigarán por su cuenta y cometerán errores y alguno volverá dentro de sesenta años a escribir arengando a las nuevas generaciones como lo estoy haciendo yo hoy, es la vida.

Así era aquel baby boom de los años 60, hoy somos todos sexagenarios y ya tenemos más pasado y recuerdos que futuro por delante. En mi caso, me agrada recordar esas vivencias en la escuela primaria, desde los cinco años hasta los catorce, y es inevitable que estos recuerdos siempre estén acompañados de algún maestro de escuela.

Escribo todo esto de una forma desenfadada y por supuesto algo exagerada e irreverente para que sea más entretenido el escrito. La verdad es que no nos dábamos tanta leña entre nosotros y éramos obedientes, todo transcurría como una balsa de aceite en la escuela. Los personajes que aparecen aquí son ficticios y todo parecido con la realidad es pura coincidencia. En conjunto, he intentado transmitir algunas reflexiones importantes al escribir este recuerdo del maestro de escuela. En primer lugar refleja los cambios que se produjeron en la sociedad española en las décadas de los años 60 y los 70, que fueron cruciales y se pueden apreciar de forma simplificada en una población local como la de Cangas del Narcea.

En segundo lugar, confirmar de primera mano lo acertado que fue concentrar en los últimos años la población de estudiantes para eliminar las diferencias entre los niños de la zona rural y los niños de poblaciones más significativas como son los de la villa. Esta concentración elimina el estereotipo del pasado que creaba una imagen de inferioridad de las zonas rurales. Además, consiguió que se pasara de una imagen negativa del campo, a ser valorados estos espacios rurales por sus verdaderas potencialidades, haciéndolos más atractivos para vivir en ellos, o al menos, eso quiero creer yo.

En tercer lugar, se intenta recordar la figura del maestro de escuela y, sobre todo, a aquellos de las escuelas unitarias que tenían que bregar con tantos alumnos. Reconocer la labor que hacían comprometiéndose a veces a desarrollar funciones a las que no estaban obligados. A mí no me tocó, pero sé que en generaciones anteriores estos maestros se adaptaban a la situación del pueblo y daban clase por la mañana a los chavales y por la noche a los mayores que tenían que trabajar y estaban sin escolarizar. Está claro que esos maestros tenían vocación porque el pequeño sueldo que cobraban no los incentivaba mucho.

En cuarto lugar, y parece que llega tarde, indicar lo importante que es estar preparado para poder desarrollar estas zonas rurales. Hoy más que nunca la juventud debe de estar muy preparada para enfrentarse a cualquier escenario. Si este escenario es rural, deben saber comunicarse, proyectar, organizar, valorar económicamente un proyecto y conocer el medio en el que hay que desenvolverse. En definitiva, tienen que estar bien preparados y seguir la línea recta. Espero que no se vuelva a escuchar aquello que se decía en mi época, «pa quedar nel campo nun fai falta estudiar, basta con saber chabrar«. Está claro que esto era un error monumental.

Entrevista a Sara Prieto, maestra rural de la escuela mixta de Cibea