De un extremo a otro de España. Viaje al Sur por la Ruta de la Plata

Saliendo de mi zona de confort en Cangas del Narcea, me apetece hacer una ruta larga que atraviese España de norte a sur. Esta vez no podrá acompañarme mi perrita Sena y tampoco podré describir todo lo que veo a mi paso, pues sería demasiado denso el artículo y demasiado largo. Es tan grande la historia y tan bonitos los paisajes de esta ruta, que solo podré concentrarme en detalles puntuales. Me concentraré en el sur, ese sur al que cantaba la italiana Rafaela Carrá con el estribillo: «para hacer bien el amor hay que venir al sur», y yo añadiría, que para vivir con alegría también hay que venir al sur, a disfrutar de esas noches claras y días azules que iluminan esa zona. En el sur, uno también se empapa de esa forma de ver la vida que tiene su gente, que celebra siempre que puede cualquier acontecimiento con alegría.

Sin más preámbulos, parto de Santa Eulalia, atravesando un pequeño túnel que orada las entrañas del puerto del Rañadoiro y sale al pueblo de Larón. Sigo esta sinuosa carretera y en Cerredo giro hacia la derecha, por la antigua carretera que llevaba el carbón de la mina Coto Cortés a la térmica de Anllares. Siguiendo esta carretera, a la altura de la Braña de Susañe dejo a mi derecha la espectacular ruta que lleva a la laguna de Fasgueo. Me sigo deslizando como una culebra por la carretera nacional que me comunica con la autovía denominada A6 a la altura de Bembibre. La llegada a esta autovía tranquiliza mi cuerpo, que está un poco alterado por el recorrido de montaña rusa que tenemos para salir de nuestra zona occidental asturiana.

Algo cambia cuando uno va en dirección hacia el sur. En este viaje cruzaré España de norte a sur y me concentraré en la provincia de Cádiz, más concretamente en la preciosa ciudad de Medina Sidonia. Desde aquí recorreré sus contornos, visitando los pueblos blancos de la sierra de Cádiz y parte de su costa.

Todo este trayecto trascurre por la denominada Ruta Vía de la Plata, tantas veces transitada en la historia. Seguro que esta ruta mantiene en su esencia recuerdos de paisajes, conquistas, comercio, minería, arte, vida y muerte. Ruta de la Plata que vertebra todo el occidente peninsular (sur-norte, norte-sur). La actual autovía se desliza por este territorio interseccionando en muchos puntos con la antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga. Esto demuestra que esta comunicación siempre fue estratégica, desde los tiempos de Roma, para salvar grandes obstáculos naturales. Fue fundamental para el rápido movimiento de tropas, conquista territorial y control de materias primas. Vertebro desde épocas Romanas todo este eje occidental Cádiz (Gades), Sevilla (Híspalis), Mérida (Augusta Emérita), Cáceres (Castra Caecilia), León ( Legio VI y VII), Oviedo y Gijón. Esta ruta ha sido desde siempre un puente entre los continentes de Europa y África, y se podía añadir también el continente americano, ya que esta era la salida natural para comunicarse desde el interior de España con Sevilla y Cádiz, desde donde se embarcaba hacia América después del descubrimiento de Colón.

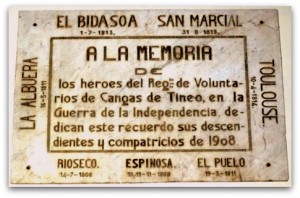

Sería demasiado denso enumerar los múltiples sucesos que acontecieron a lo largo de la historia por este camino o ruta por la que viajo, pero siendo asturiano y partiendo de la provincia donde se empezó la Reconquista, estoy obligado a rememorar tiempos convulsos. Iré fijándome en los lugares que significaron algo en el avance de los ejércitos cristianos, que necesitaron siete siglos para reconquistar estas tierras a los musulmanes.

También debo recordar la gesta de aquel grupo de irreductibles que se opusieron en la batalla de Covadonga a una arrolladora fuerza musulmana, empezando el germen de la reconquista que duraría 770 años. Hay diferentes corrientes de como denominar este hecho, si batalla o si escaramuza. Fuera lo que fuera, con ese enfrentamiento por primera vez el ejército musulmán es vencido y tiene que retroceder. Covadonga es el lugar desde el que Pelayo dirigió la batalla contra los musulmanes que habían arruinado el reino visigodo. Fue el primer dique de contención que detuvo el avance musulmán, y esto fue antes que la notable batalla de Poitiers.

Ningún territorio ocupado por el Islam en los siglos VII y VIII fue capaz de expulsar a los invasores, excepto la península ibérica, y todo empezó aquí, en Asturias. En una pequeña cueva del entorno de Cangas de Onís, D. Pelayo y un pequeño grupo de rebeldes se enfrentan a las tropas sarracenas, comandadas por Al Qama, en la denominada batalla de Covadonga, año 722. Pelayo infringe una completa derrota a los musulmanes, teniendo estos que retirarse como pudieron por los abruptos Picos de Europa, exponiéndose a todo género de emboscadas. Se cuenta que por Amuesa salieron a Cosgaya, y allí fue el remate final de las tropas que huían. El orgulloso ejército que quedaba de la batalla de Covadonga marchaba con el rabo entre las piernas y aquí terminó aniquilado por los asnos salvajes, como llamaron a aquellos asturianos las crónicas musulmanas. El General Al Qama y el obispo Oppas mueren en este episodio, más tarde Mumuza escapa de Gijón y también es sentenciado.

Todo esto ocurrió entorno a un minúsculo núcleo de resistencia rural, que en aquel momento fue equivalente al enfrentamiento de Leónidas con sus 300 espartanos en la batalla de las Termopilas; pues estos asturianos también eran muy pocos y se enfrentaban a un poderoso poder invasor que se presentaba con una gran voluntad de dominación. No fue fácil la vida a partir de esta batalla. Desde ese mismo momento, este pequeño entorno de resistencia asturiana, fue año tras año defendiéndose de las denominadas aceifas musulmanas que sembraban los campos de esclavitud y muerte, intentando doblegar esta incipiente resistencia Asturiana. Pero este pequeño reducto no solo consiguió sobrevivir, sino que fue minando este poder invasor durante 200 años, logrando desplazar las fronteras hacia el sur e incorporando a los otros pueblos cristianos de la cornisa Cantábrica, repoblando las tierras llanas y manteniendo a raya al enemigo musulmán.

Con el último rey asturiano —Alfonso III–, la expansión del reino abarcaba ya desde el río Duero hasta el mar Cantábrico, desde las costas atlánticas de Galicia y Portugal hasta las sierras de Álava y Soria. Estos reyes astures se consideraban continuadores de los monarcas visigodos de Toledo y continuaron la recuperación de las tierras usurpadas por los musulmanes. Alfonso I, Alfonso II y los demás reyes asturianos, continuaron con mucho esfuerzo esta reconquista; pero quien le dio un gran impulso fue Alfonso III el Magno, que infringió contundentes victorias al emirato cordobés expandiendo las fronteras cristianas. Llevó la frontera hasta el Duero, Coímbra, Zamora, Valladolid y tierra de Campos. Este rey emprendió una ambiciosa política de repoblación, consolidó la frontera sur del reino y las defensas de todo el territorio, fue un gran promotor de la cultura y de las artes, también era un batallador incansable. Aquellos reyes se ponían al frente de las tropas que lideraban, vivían encima de un caballo y dentro de una armadura de malla, estaban siempre en alerta a cualquier incursión del enemigo por la frontera, y, cuando podían, avanzaban ellos incursionando la frontera enemiga. Una muestra de esto es una incursión, propia de una aventura excepcional, en la que Alfonso recorrió con su ejército asturiano la increíble distancia de 800 Km hacia el sur, empezando en León, desviándose hasta Toledo, para seguir hasta Zafra, siguió cabalgando y ondeo su bandera a poca distancia de Córdoba. Tenemos que imaginarnos como debían de ser estas cabalgadas, vestidos con cotas de malla, sin aire acondicionado, con un peligro constante de ser atacados por estar en territorio enemigo y cabalgando nada menos que 800 km. Como para quejarme yo del viaje en mi coche con todas las comodidades actuales.

Tras la primera batalla liderada por Pelayo en Covadonga, vinieron muchas más lideradas por los sucesivos reyes asturianos. Con el último de estos reyes, Alfonso III el Magno, se cumplen dos siglos de este episodio fundacional de Covadonga. En estos dos primeros siglos solo el reino cristiano de Asturias está resistiendo la embestida del islam y reivindicando la herencia de la corona goda. Los demás reinos vinieron después. En los siglos siguientes ocurrieron muchas cosas en España: la unificación de Castilla y Aragón, la toma de Granada, el descubrimiento de América, el siglo de Oro español, etc.; nada de todo esto ocurriría sin el esforzado impulso de aquel reino asturiano.

En el año 931 Ramiro II se corona como rey de León y empieza otra etapa de la reconquista hacia el sur. Este rey continúa la expansión cristiana, siendo considerado un rey con mucho talento y energía. Sus enemigos musulmanes lo llamaban «el diablo» por lo feroz que era en el combate.

Esta ruta por la que transito hacia el sur, seguro que fue el primer teatro de operaciones del dominio musulmán entre los años 711 y 714. Del mismo modo que esta comunicación sirvió para los movimientos militares de los musulmanes en su invasión, también sirvió para las campañas de reconquista de los cristianos en su bajada desde el norte hacia el sur.

Con Fernando III se toma Mérida (1230), Zafra (1241) y Montemolín (1246). Con la ayuda de los caballeros de Santiago se toma Sevilla (1248) y finalmente Alfonso XI conquista Algeciras (1344), quedando todo este corredor occidental por donde discurre la vía Ruta de la Plata bajo el dominio cristiano.

Es increíble, a medida que avanzo por esta autovía y voy rememorando toda esta gesta, me imagino ver pasar hacia arriba apartándose de mi coche a los grandes ejércitos musulmanes, veo llanuras y tierras de color rojo en los taludes,—algún iluminado geólogo dirá que son arcillas con óxidos de hierro, tipo hematita, pero yo creo que es tierra normal que aún conserva parte de la sangre derramada en los siglos de enfrentamiento de esta reconquista hacia el sur–. Digo sangre derramada, porque fue así, como muestra de esto se pueden recordar las cincuenta y seis campañas militares que dirigió Abi Amir Muhammad (más conocido como Almanzor) contra los reinos cristianos. Almanzor era conocido como uno de los caudillos más sádicos del Islam. Conquistó Zamora, y después de una gran matanza, entro en Córdoba con nueve mil cautivos que iban sujetos con cuerdas cada cincuenta hombres. Destruyó la ciudad de Santiago de Compostela, hizo añicos la ciudad de Barcelona, arrasó Pamplona y León. En Barcelona utilizó almajaneques (catapultas), con las que lanzaba cabezas de cristianos a un ritmo de mil por día contra la ciudad. Después de traspasar los muros de resistencia, pasó a cuchillo a los hombres, esclavizó a las mujeres, a los niños, y, para finalizar, incendió todas las viviendas de la ciudad.

Almanzor nunca se atrevió a entrar en Asturias, anduvo arrasando los alrededores, pero procuraba no entrar en los intrincados valles asturianos, aquí sabía que las cosas se le podían poner mal. Bueno, esto último, una vez más lo recalco «porque me presta», como decimos por aquí. Estas invasiones no dejan dudas, no había bromas, o matabas o te mataban, te defendías o te eliminaban tu forma de vida. Algo raro está ocurriendo actualmente cuando en algunos círculos se está contando la historia del mundo con conceptos presentistas, trasformando la realidad de los hechos con criterios actuales. Lo que está claro, es que en aquella época, ninguna de las dos partes —tanto la cristiana como la musulmana–, andaban con florituras.

Ya pasé Astorga y Salamanca de refilón, y viajo por la autovía A-66 dirección a Mérida. A la altura de Guijuelo me paro para desayunar. Este es un momento muy especial y lo hay que saborear con tiempo. Un buen café, acompañado de unas tostadas de pan con aceite y ese jamón que ofrecen por esta zona que es tan especial, yo diría que incluso es medicinal, deberían los médicos recetarlo para alegrar el día a la gente, y esto sería ideal pues entraría por la Seguridad Social y su precio saldría un poco más barato.

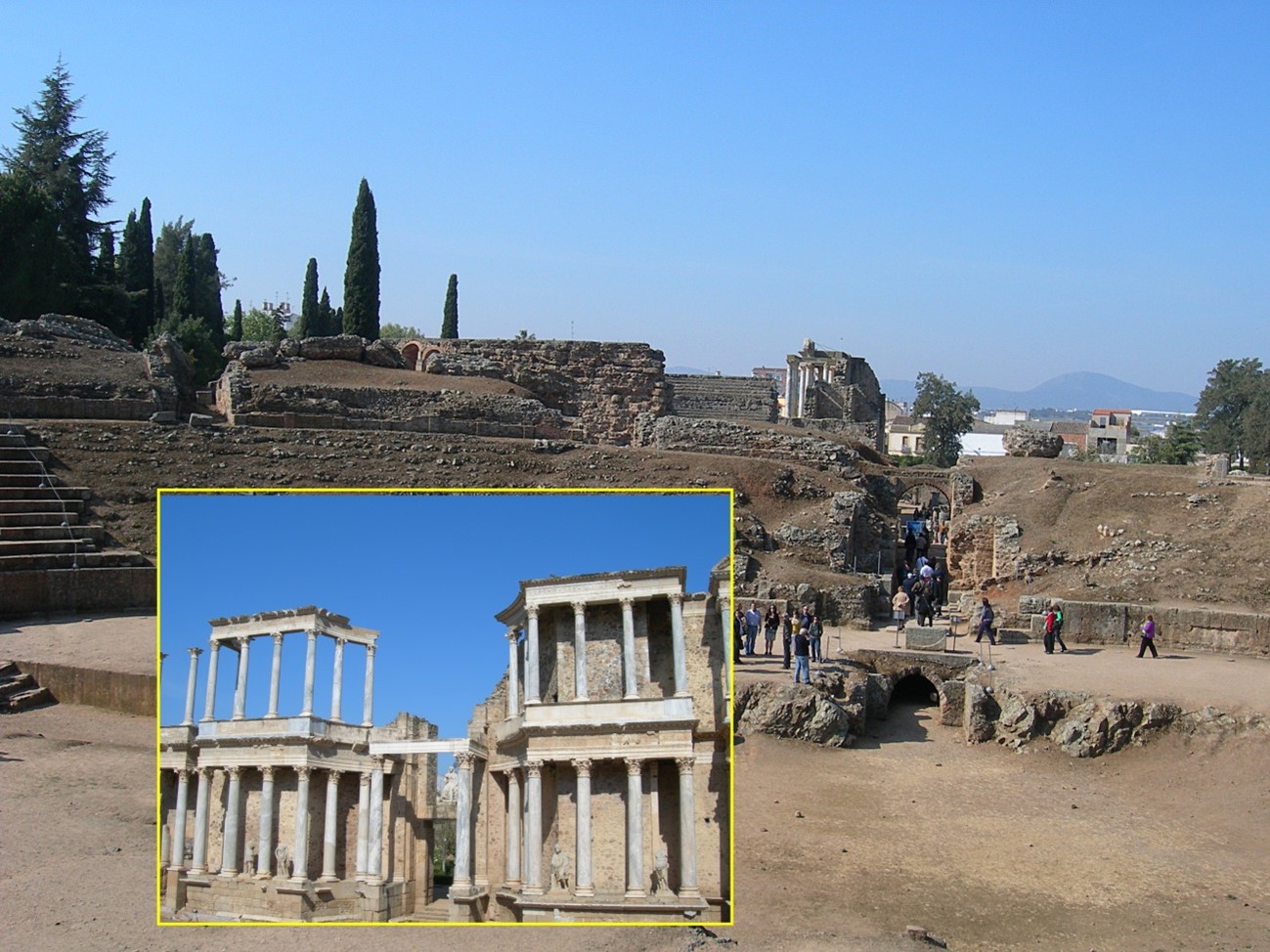

Sigo camino y me acerco a Mérida, patrimonio de la UNESCO. Aquí no puedo entretenerme en historias, ya no lo hice en Astorga ni en Salamanca, pues sería larguísimo de contar. Mérida tiene más de 2000 años de antigüedad fue fundada por el emperador Octavio Augusto en el año 25 a. C. para acoger a los soldados que luchaban en el norte en las guerras Cántabras. ¡Qué manía tenían siempre todos los Imperios intentando someter a los que vivíamos en paz en nuestros verdes valles del norte!

Sigo la autovía en dirección a Sevilla, pero en este tramo tengo tiempo suficiente para rememorar en mi imaginación la definitiva batalla que marcó la aceleración de la decadencia musulmana y afianzó el triunfo de los reyes cristianos que consiguen controlar definitivamente los pasos de Castilla hacia Andalucía. Esta batalla es un punto de inflexión que neutralizó el peligro musulmán hacia España y hacia Europa.

La batalla ocurrió en Sierra Morena, en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena, la Batalla de las Navas de Tolosa. Aquí el ejércitos cristianos en el año 1212, infringieron un duro golpe al poder musulmán. Este enfrentamiento fue posiblemente el más numeroso librado hasta esa fecha en tierras españolas. Se considera que se enfrentaron cien mil musulmanes contra setenta mil cristianos. Hay que tener en cuenta que del lado cristiano participaban casi todos los reyes de España a los que se sumaban caballeros de León y Portugal. Algunos cruzados europeos se sumaron al principio pero, a la hora de la verdad, dejaron a los españoles solos ante el peligro. Bien…, pues en esta decisiva batalla, el ejército cristiano derrota al mayor ejercito musulmán que había aparecido hasta entonces en Europa. El enfrentamiento tuvo comienzos de fracaso para los cristianos, pero la carga de los tres reyes, el de Castilla, el de Aragón y el de Navarra, fue decisiva. Una vez más se ve como aquellos reyes se ponían al frente en los momentos críticos, arriesgando sus vidas. Como prueba ahí están las palabras que el rey Alfonso VIII le dice al arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, que estaba a su lado: «Arzobispo, vos y yo aquí muramos». El rey Alfonso VIII se pone al frente de la caballería arrollando a las líneas moras. Posteriormente los cristianos traspasan las defensas musulmanas, creándose otros momentos decisivos para la batalla como la rotura de las cadenas que protegían al Miramamolín. La tradición dice que fue el rey Sancho VII de Navarra el primero en llegar y romper estas cadenas. El califa Muhammad an –Nasir, conocido con el sobrenombre de Miramamolín, derrotado, se dice que huyó a toda prisa a lomos de lo primero que encontró, que era un burro. ¡Qué gente!, ¡qué personajes!; miremos hoy a nuestro alrededor e intentemos ver algún líder que exponga su vida con tanta decisión para un bien común como lo hacía aquella gente, no penséis más…, no los hay. Esta batalla de las Navas de Tolosa fue una de las más sangrientas de la Edad Media, se estima que murieron 20.000 árabes y 12.000 cristianos.

Sigo la ruta por esta autovía que me lleva hacia el sur, escucho música de Manu Chao, y al frente ya diviso Sevilla. Aquí no se puede pasar tangente a la ciudad, aquí hay que atravesarla y sería una aberración pasar de largo y no visitarla. Para contar su historia habría que escribir muchas páginas, pero no hace falta, sólo con visitar sus calles y monumentos, la historia se cuenta sola.

Empezaré visitando su catedral, me acerco y ya veo sus enormes proporciones. Se dice que ocupa una superficie de dos hectáreas. Esto le da título de estar entre las catedrales más grandes de la cristiandad. En su interior las dimensiones también son espectaculares, el retablo mayor está considerado como el más grande de la cristiandad. Enfrente de este retablo uno se da cuenta que no se escatimó en nada, aquí todo fue hecho a lo grande. Viendo todo esto, me imagino el esfuerzo técnico y económico que se tuvo que hacer para conseguir esta belleza arquitectónica. Sigo disfrutando de todo lo que me ofrece y de repente veo un cortejo fúnebre de reyes que llevan al hombro un féretro que porta un personaje ilustre, cuando me acerco, veo que este personaje es ni más ni menos que Cristóbal Colón, Almirante del Mar Océano, descubridor del nuevo mundo y uno de los mejores marinos de su época. Un sevillano que encuentro me dice que estos restos fueron traídos de Cuba por el Ayuntamiento de Sevilla. Posteriormente estos restos fueron reclamados por el país caribeño, y se dice que Alfonso XII envió a Cuba una tumba muy recargada de florituras con los huesos de un perro mastín en su interior. Escucho el cuento y lo tomo con reservas. Evidentemente, Colón se quedó aquí en esta catedral, y hoy se puede visitar su espectacular mausoleo, que está cargado de una gran simbología.

No me muevo ni unos pasos y veo una placa conmemorativa y una nota explicativa que dice:

«El 10 de agosto de 1519, se anunció en esta ciudad la partida de una expedición formada por cinco barcos y 234 tripulantes, organizada y dirigida por Hernando de Magallanes. El 8 de septiembre de 1522 ancló en el mismo lugar de la partida, la nao Victoria en la que los 18 supervivientes habían completado, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo.

En Acción de Gracias, acudieron a orar ante esta imagen de Santa María de la Antigua, que entonces estaba donde hoy vemos la reja y donde se sitúa esta placa conmemorativa de aquella hazaña.»

Estoy encantado, está claro que esta ciudad no me va a dejar indiferente. Bajo desde Asturias rememorando la reconquista y aquí todo me traslada a una aventura aún mayor, el descubrimiento del nuevo mundo. Cada paso que sigo dando por esta ciudad, está lleno de información de lo que fue esta aventura. Queda claro que Sevilla fue con el descubrimiento del nuevo mundo la ciudad más cosmopolita de aquella época y muchos de sus edificios así lo indican.

Salgo de la catedral y doblando la esquina aparece la torre campanario de esta catedral, «La Giralda», este emblemático edificio de unos 800 años de antigüedad ha resistido conquistas, guerras, revoluciones y hasta terremotos. Ideada por musulmanes y reformada por cristianos, conserva la huella de ambas civilizaciones. Hago una pequeña visita a su campanario desde donde disfruto de una panorámica de 360 grados de la ciudad de Sevilla. Abajo también veo calles llenas de bullicio y de un gran ambiente.

Salgo a la calle y rápido veo el edificio que contiene el Archivo General de Indias. Este edificio centraliza toda la documentación referente a la administración de los territorios del nuevo mundo, tiene una riqueza documental descomunal y es patrimonio de la humanidad. Conserva unos 43.000 legajos, que suman aproximadamente 80 millones de páginas y 8.000 mapas con dibujos de todo tipo. Muchos de estos mapas, sitúan geográficamente el mundo con el que chocaron aquellas carabelas en su ruta hacia las Indias.

Todo este contorno de la catedral no deja de contar historias, sigo andando y paso al lado de lo que fue la Casa de la Contratación de Sevilla. Este era un organismo creado por la monarquía española en 1503, para regular el comercio y la navegación entre España y América; tenía la función de dotar a los navegantes de los instrumentos necesarios y recoger de los mismos toda la información que tenían de las tierras que iban descubriendo. Esta información se iba plasmando en cartas geográficas. Los funcionarios de esta casa aparejaban las flotas, compraban mercancías, daban instrucciones a los navíos, fomentaban el trato con las Indias, estaban atentos a las necesidades de Ultramar y cuidaban el registro de todas las embarcaciones. Como se puede ver, esto en aquellos tiempos ya era un sistema de organización perfecto.

Un sevillano que me ve tan interesado en estas cosas, me dice algo inesperado, me dice que había una universidad donde se formaban a los pilotos que surcaban los mares, me da instrucciones y me dirige hacia el Palacio de San Telmo.

De nuevo me veo enfrente de un espectacular edificio que hoy es sede presidencial de la Junta de Andalucía. Este edificio barroco con cuatro torres, capilla y jardines, fue construido por orden real para formar a nuevos pilotos en el arte de la navegación. Aquí aprendían todo tipo de disciplinas relacionadas con la navegación: matemáticas, cosmografía, artillería, maniobras de navegación, dibujo, uso de instrumentos de navegación, uso de cartas de navegación, etc. Los alumnos adquirían estos conocimientos teóricos y posteriormente embarcaban en los navíos que surcaban las rutas americanas para completar su formación.

De este instituto salieron capitanes y pilotos que participaron activamente en el tráfico de la Carrera de Indias. Esto de la Carrera de Indias es otra historia impresionante, pero no la contaré pues se hace la visita eterna. Solo puntualizaré que esta Carrera de Indias estaba organizada con la precisión de un reloj suizo, y abarcaba un conjunto de rutas que unían Castilla con sus virreinatos americanos. Esta comunicación funcionó a la perfección conectando personas, mercancías, dinero, objetos, información y cultura entre continentes.

La flota de Indias por el Océano Atlántico se enlazaba con el Galeón de Manila, que conectaba Manila con Acapulco por el Océano Pacífico, cerrando un comercio global desde Sevilla o Cádiz hasta Asia, pasando por América. Esto, como dije, es otra historia impresionante que sería muy larga de contar. Solo añadiré que estos marinos españoles fueron los que hicieron la primera globalización del mundo. También añadiré que después de ver estos edificios que visito en la ciudad de Sevilla, donde se organizaba perfectamente con conocimiento, con rigor, con técnica la administración de este nuevo mundo, llego a la conclusión de que alguien nos contó esta historia un poco distorsionada, dándonos una imagen de los españoles oscura y mal organizada, describiéndonos a los españoles de aquella época como personas incultas, impulsivas y violentas. Basta ver estas pruebas que encierran estos edificios sevillanos para contrarrestar esta maldita leyenda negra que nos persigue. Éramos los más punteros en organización y conocimiento de aquella época, teníamos la moneda más fuerte del mundo, el doblón de a ocho, moneda y patrón del comercio universal. Fuimos a América a hacer un Imperio generador, como decía el filósofo Gustavo Bueno, no como los ingleses que solo tenían una misión comercial, sometiendo y eliminando a sus pobladores, creando zonas sin mestizaje de ningún tipo. Como digo, alguien nos ha contado muy mal nuestra historia; o puede ser que esa historia fuera contada por otros que no debían de ser muy buenos amigos o tenían intereses ocultos para contarla así, tan distorsionada.

Es ya media mañana y apetece bajar paseando por las orillas del Guadalquivir. De repente me encuentro con la Torre del Oro y un barco de madera construido a escala natural de la nao Victoria. Una réplica a escala real de la nave que comandaba Juan Sebastián Elcano con la que concluyó la vuelta al mundo. Una vez más esta ciudad no quiere que disfrute el presente, me sigue trasladando a esa historia que ahora me cuenta su caudaloso río, sus orillas todavía están llenas de grandes recuerdos, y el Guadalquivir los quiere contar. Me cuenta este río que antiguamente venían barcos y marineros que decían cosas impresionantes del nuevo mundo descubierto. Decían que había un Virreinato de la Nueva España que era la mayor potencia del mundo, su capital, Méjico, era una de las más grandes, más rica, más culta y más avanzada que había en América. Era superior a muchas naciones europeas y del resto del mundo. Esta entidad territorial tenía un comercio mundial que abarcaba desde Europa hasta las Islas Filipinas. Pero dice el Guadalquivir que antes de que llegaran los españoles, aquí había un imperio que le llamaban los aztecas, que sometía a sus vecinos de forma sanguinaria, haciendo 20.000 y 30.000 sacrificios humanos al año para sus dioses. Los nuestros cuando llegaron al mando de un tal Hernán Cortés, estaban acostumbrados a la violencia, pero cuando vieron estos rituales se asustaron mucho, decían que después de muertos, los cuerpos eran desmembrados, cocidos y comidos; las cabezas las llevaban a un gran altar donde las colocaban. También me cuenta el Guadalquivir al pasar por Sevilla, que los españoles hace años descubrimos un nuevo mundo para la cultura occidental; que fuimos los primeros que circunnavegamos y dimos la vuelta al mundo descubriendo como era la forma de este planeta y como llegar a cualquier punto de él. Sigue contando este paseo sevillano que algunos de los nuestros que partieron de este río hacia ese mundo nuevo no se portaron muy bien, pero fueron una minoría, la gran mayoría hicieron cosas asombrosas, hicieron ciudades, palacios, monumentos, teatros, reales fábricas, factorías, fuertes, comunicaciones, astilleros y arsenales, casas de la moneda, acueductos, canales, hospitales, catedrales, iglesias, misiones, universidades, etc. Algunas de estas obras hoy son patrimonio de la humanidad. También crearon una población nueva, producto de mezclar este mundo de Sevilla y el que está al otro lado de este océano tan grande, y todos nos entendemos porque hablamos un mismo idioma. Se va callando el río con unas últimas palabras de pena, esa pena que a veces transmite el cante andaluz. Las palabras son de desolación, pues indican que otros que no fueron españoles, quisieron hacer lo mismo más al norte y eliminaron a todos los que vivían allí, acabaron con todos los indios y hoy en ese otro mundo no hay mestizos, no hay indios, sólo quedaron ellos.

Como no me fío de los recuerdos de un río, investigo y busco a alguien que los corrobore y si es posible que sea una persona objetiva, si puede ser que no sea un español. Encuentro a Charles Flectcher Lummis, periodista, historiador y escritor, formado en Harvard. Nacido en 1859 en Massachusetts. Este hombre observó lo que los españoles habían hecho en América y se esforzó en buscar la verdad rechazando las mentiras de la leyenda negra sobre la hispanidad. Lummis, como cualquier joven de su época, consideraba que los indios americanos eran sucios, salvajes y violentos (esto también nos lo quisieron dejar muy claro las películas de Hollywood). Cuando se trasladó como periodista a California y a Nuevo Méjico, se encuentra que los indios en esta zona eran educados, hospitalarios y hablaban español. El choque fue brutal. A partir de esta experiencia decidió conocer la verdad sobre la colonización española, alejándose de las falsas informaciones que le habían dado sus contemporáneos de esta conquista del nuevo mundo.

Escribe en 1823 su obra The Spanish Pioneers de donde sacaré algún fragmento de sus conclusiones:

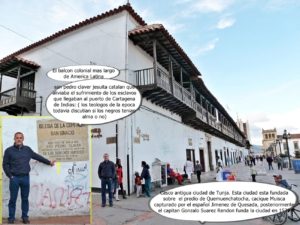

Centro histórico de Tunja, municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 km al noreste de Bogotá.

«No se nos ha enseñado a apreciar lo asombroso que ha sido el que una nación mereciese una parte tan grande del honor de descubrir América. Sin embargo, cuando lo estudiamos a fondo es en extremo sorprendente. Jamestown, la primera población inglesa en la América del Norte no se fundó hasta el año 1607 y ya por aquel entonces estaban los españoles permanentemente establecidos en la Florida y Nuevo Méjico, y eran dueños absolutos de un vasto territorio más al sur. Habían ya descubierto, conquistado y casi colonizado la parte interior de América, desde el nordeste de Kansas, hasta Buenos Aires; desde el Atlántico hasta el Pacifico. Españoles fueron los primeros que vieron y sondearon el mayor de los golfos (Golfo de México), españoles los que descubrieron los dos ríos más caudalosos, españoles los primeros que supieron que había dos continentes en América , españoles los primeros que dieron la vuelta al mundo, y eran españoles los que se abrieron camino hasta las interiores reconditeces de nuestro país en las tierras que más al sur se hallaban, los que fundaron sus ciudades miles de millas tierra a dentro, mucho antes que el primer anglosajón desembarcase en nuestro suelo.

Cuando sepa el lector que el mejor libro de texto inglés, ni siquiera menciona el nombre del primer navegante que dio la vuelta al mundo, que fue un español y que el explorador que descubrió el Brasil otro español, el que descubrió California español también y los españoles que descubrieron y formaron colonias en lo que es ahora los Estados Unidos.

No solo fueron los españoles los primeros conquistadores del Nuevo Mundo y sus primeros colonizadores, sino que también sus primeros civilizadores. Ellos construyen las primeras ciudades, abrieron las primera iglesias, escuelas y universidades, montaron las primeras imprentas y publicaron los primeros libros, escribieron los primeros diccionarios, historia y geografías, trajeron los primeros misioneros, y ya antes de que en Nueva Inglaterra hubiese un verdadero periódico ya ellos habían hecho un ensayo en México en el siglo XVII. Una de las cosas más asombrosas de los exploradores españoles casi tan notable como la misma exploración, es el espíritu humanitario progresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó a sus instituciones.

Algunas historias que han perdurado, pintan a esa heroica nación como cruel para los indios, pero la verdad es que la conducta de España, en este particular debía de avergonzarnos; la legislación española referente a las Indias, de todas partes es incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática, más humanitaria que la de Gran Bretaña, la de las colonias y la de los Estados Unidos, todas juntas. Aquellos primeros maestros enseñaron la lengua española y la religión cristiana a mil indígenas por cada uno de los que nosotros aleccionamos en el idioma y religión. Ha habido en América escuelas para indios desde el año 1524. Allá por 1575 casi un siglo antes de que hubiera imprenta en la América inglesa, se habían impreso en la ciudad de México muchos libros en doce dialectos indios y tres universidades españolas tenían casi un siglo de existencia cuando se fundó la de Harvard. Sorprende, por el número, la proporción de hombres educados en colegios que había entre los exploradores, la inteligencia y el heroísmo corrían parejos en los comienzos de la colonización del Nuevo Mundo.»

Yo añado a este pequeño extracto del libro de Charles Fletcher una pequeña anotación para no olvidar. En 1584 los ingleses fracasaban estrepitosamente por dos veces al intentar organizar su primera colonia en América del Norte, en la isla de Roanoke. En esta fecha, hacia 81 años que los españoles habían fundado el primer hospital en América, el hospital de San Nicolás de Bari en Santo Domingo; Hacia 46 años que se había fundado la primera universidad en el convento de los Dominicos en Santo Domingo.

También podemos comparar fechas como el legendario viaje del Mayflower, el primer velero en el que los puritanos ingleses viajaban al Nuevo Mundo, viaje exaltado por Hollywood y mito de la conciencia colectiva anglosajona. Este viaje sucedía en el año 1620, nada menos que 128 años después del descubrimiento de América por los españoles; 98 años después de que Juan Sebastián Elcano, completara la vuelta al mundo. Podía seguir así, comparando fechas y logros, pero sería muy aburrido. Lo que deja claro toda esta historia es que los españoles en aquel momento estaban por encima de cualquier otra potencia del momento y también algo dirá para el humanismo que en las que eran colonias españolas hoy perdura un mestizaje mayoritario que no se ve precisamente en otros países donde colonizaron otros. Es asombroso que un país con poca población, como era la española en aquellos tiempos, rodeado de enemigos, pudiera organizar algo tan grande y tener éxito. Una vez más todo esto me indica que esta historia negra nos la han contado mal o de forma interesada, y, por supuesto, tampoco hace falta contarla como historia rosa, basta ser objetivo y recabar como fueron realmente los acontecimientos.

Me doy cuenta que me estoy entreteniendo demasiado en cada lugar que visito y voy a dejar la mitad de Sevilla sin ver. Miro para el puente de Triana y no sé qué hacer, si ir a ver este barrio emblemático o ir hacia la Plaza de España, o también podría ir a comer los exquisitos platos que ofrecen por aquí. Mejor tomo la decisión de volver otro día para poder disfrutar de todo esto y me pongo rumbo a Cádiz, para llegar aún de día a Medina Sidonia.

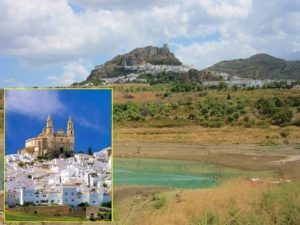

De nuevo en la carretera dirección a la ciudad de Medina Sidonia. Aquí centraré mi estancia para visitar todos sus contornos. Este es un enclave privilegiado por estar a 17 km de la costa, está muy bien comunicado con todo su contorno y se sitúa sobre la mayor elevación de todo el tercio occidental de la provincia de Cádiz. El punto más alto es el Cerro del Castillo, de unos 337 m. de altura. Desde este punto se domina en un día claro vistas hacia Conil, Chiclana, San Fernando y Cádiz, esto le da el título de ser el Balcón de la Bahía de Cádiz. Pero también mira hacia la sierra, estando a pocos minutos de zonas emblemáticas como es el Parque Natural de los Alcornocales. Es una ciudad muy cuidada, galardonada con varios premios, como el de pueblo con más encanto de Andalucía en 2018, premio al embellecimiento de los pueblos andaluces y también ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural en el año 2001.

Recorro la autovía dejando a mi izquierda la laguna de Medina y un poco más adelante ya diviso Medina Sidonia, encaramándose por la montaña. Es indiscutible que pertenece a los pueblos blancos de Cádiz, tiene esa fisonomía que los caracteriza. Me desvío de la autovía (A-381) hacia mi derecha y me encamino a subir a esta población.

Medina Sidonia sumerge su historia hasta la edad del bronce, pasando sucesivamente por este enclave estratégico todo tipo de culturas: fenicios, romanos, visigodos, musulmanes, etc…. Alfonso X el Sabio, conquista esta ciudad el 22 de septiembre de 1264, pasando a ocupar en este momento la línea de frontera con el Reino Nazarí de Granada, pero yo aquí no me voy a entretener en contar los detalle como hice en Sevilla, llevaría mucho tiempo. Mejor contaré las maravillas actuales que ofrece esta ciudad y sus contornos, pero esto lo dejo para mañana pues estoy muy cansado del viaje.

El arco de la Pastora (siglo X) es una de las tres puertas del recinto amurallado del municipio de Medina Sidonia, (Cádiz).

Me levanto con energía nueva, me doy un desayuno en un establecimiento local que me impresiona con su oferta. Aquí no se andan con tonterías, me ponen un cafelito —como dicen por la zona– y lo acompañan de tostada de pan, aceite con tomate, lomo en manteca colorá, chicharrones, pringá y zurrapa. Increíble, después de esto será difícil que tenga ganas de comer a mediodía. Subo a la zona más alta de Medina, la zona del castillo y compruebo que sí, que desde aquí se ve la costa de la bahía de Cádiz, por lo tanto no me engañaron, esto es el balcón de la bahía. Me dejo caer por las calles empinadas de Medina visitando todo su casco histórico. Empiezo por la iglesia de Santa María la Mayor, la Coronada, sigo por el Arco de Belén, el museo etnográfico, el conjunto arqueológico romano y todo lo que vaya presentándose por delante. A la vez que visito todas estas zonas, paseo por sus calles estrechas y resplandecientes de color blanco, que dan alegría a esta mañana. Llego a la Plaza de España y es la hora de comer. Aunque desayuné muy bien, tengo que hacer un esfuerzo, pues dicen que por aquí se come muy bien y no lo puedo desaprovechar.

Pregunto en la calle que se puede comer en la zona y un vecino del pueblo me dice lo siguiente: «Quillo, aquí el monte se sienta a la mesa en forma de caza, de espárragos, de tagarninas, sin olvidar las carnes de vaca autóctona retinta y los excelentes pescados frescos de la cercana costa gaditana y de postres, no le digo más que está usted en la que fue la capital repostera del mundo Andalusí.» Le doy las gracias por el consejo a este señor y me voy más indeciso todavía, todo lo que dijo no lo puedo comer, es demasiado. Lo mejor es entrar en un local y que vayan poniendo.

¡Qué día estoy pasando por Medina!, es un día completo: historia, vistas, calles especiales, una gastronomía buenísima… y, por supuesto, me llama mucho la atención, una gente muy amable y acogedora que aún tienen la buena costumbre de saludar, aunque sea a un extraño. Desgraciadamente, estas buenas costumbres se están perdiendo en otros lugares que visito y es una pena. Desde el Parque el Caminillo veo esconderse el sol por las playas de Chiclana, y me dirijo a tomar unas copitas en la Plaza de España y a dormir. Mañana empezaré a visitar otras zonas cercanas.

Llevo varios días disfrutando del buen tiempo del sur en la provincia de Cádiz, he visitado todo lo que he podido cercano a mi cuartel general en Medina Sidonia, disfrutando de las playas de Cádiz, de su mar color turquesa, de su comida, de los pueblos blancos y de la sierra. Para no extenderme, resumiré todo lo que visité partiendo de Medina Sidonia en varios días. Empecé por la costa en la ciudad de Cádiz y fue una mañana muy agradable. Yo todavía no tuve la posibilidad de viajar a Cuba y visitar La Habana, y alguien me dijo que no me preocupara, que me viniera a Cádiz y estaría viendo La Habana. Me imagino que en la época colonial el desarrollo de la ciudad caribeña se hizo copiando planos de Cádiz. Bueno, como no estuve en Cuba, no puedo decir que se parecen, pero quien estuvo asegura que sus calles, edificios, plazas y el paseo marítimo se dan un aire, sobre todo este último, que parece un calco al malecón habanero. Todo esto debe de ser verdad, ya que algunas películas ambientadas en La Habana, han sido grabadas aquí en Cádiz.

En días sucesivos me bañé en las inmensas playas de Chiclana, tomando el sol en sus arenas doradas y blancas, en el Novo Sancti Petri, Roche… Visité las playas de Conil, y estuve en el Faro de Trafalgar, que esta bordeado por un paisaje espectacular de playas como la de Zahora o Los Caños de Meca, y, al fondo, hacia la tierra, se ve una densa naturaleza. Es el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. Este parque remata su bosque en los acantilados que dan vista al Atlántico, en los días claros desde aquí se ve África. En este parque natural hice un recorrido por un paseo que va bordeando el mar, este paseo está dentro del parque natural y es una ruta que trascurre desde la playa de Hierbabuena en Barbate, hasta Caños de Meca, pasando por la Torre del Tajo.

Finalizo este recorrido costero en la mítica playa de Bolonia. Esta playa está situada junto a una villa costera de la época del imperio romano (ruinas de Baelo Claudia), que era en su tiempo uno de los centros comerciales romanos de la costa mediterránea. Este es un día especial, disfruto de una playa diferente, que además tiene algo de historia. Mañana visitaré Vejer de la Frontera, a 8 km de la playa El Palmar; este pueblo me dicen que es muy turístico y no puedo perdérmelo, también me acercaré a Barbate para comer un buen atún de almadraba.

No dejo de visitar el Parque Natural de los Alcornocales, este bosque de exuberante vegetación es un refugio de tranquilidad para mí. Paseando por sus senderos me entra la morriña, no me viene bien esta visita, los ríos y valles de los Alcornocales me recuerdan a Asturias y ya me empiezan a entrar ganas de volver.

Sigo visitando la montaña y me encuentro algunos de los 19 pueblos blancos de la sierra de Cádiz. Estos pueblos tienen una arquitectura muy singular que los diferencia. Normalmente, se divisan en el horizonte, resplandecientes, con sus casas blancas encaramándose por la colina. Sus calles son estrechas, con moderada pendiente; sus casas solariegas, con patios frescos y llenos de color. Todo se presenta con mucha limpieza, orden y colorido. Visité Arcos de la Frontera, El Bosque, Ubrique, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Algodonales, Olvera, Setenil de las Bodegas y no me dio tiempo a más.

Bajo de nuevo hacia la costa y me doy cuenta que dejé de visitar Jerez de la Frontera, que está a veinte minutos de Medina, pero esto lo dejo para otra vez que vuelva al sur. Utilizo el último día para despedirme del Atlántico, en los acantilados de Barbate, y giro la brújula para desandar el camino en dirección al norte, doy esta ruta por finalizada.

Ya subo de vuelta hacia el norte y una vez más me vienen a la mente la imagen de un numeroso ejército que me viene de frente, pasan los caballos rozándome el coche y siento el olor de los correajes de cuero que sujetan las sillas de montar. Esta vez son cristianos, me imagino a los soldados con un gesto encabronado, deseando toparse con los musulmanes para resarcirse de la aceifa musulmana del último verano.

Paro a desayunar cerca de Mérida para saborear de nuevo ese jamón que se pega al plato y no se cae si se le da la vuelta. Siguiendo el viaje veo algún vestigio de toponimia árabe leyendo los carteles de los pueblos que paso: Alcuéscar, Fresno Alhándiga, Mozárbez, Miranda de Azán, etc. Va a ser verdad que los musulmanes estuvieron por aquí.

Me acerco al Puerto del Manzanal y todo el horizonte se me empieza a mover, ya unas montañas empiezan a cabalgar encima de otras y el suelo empieza a bailar. Dejo la uniformidad de la autovía y en Bembibre retomo la carretera que de nuevo me lleva a casa. Esta vez voy por Caboalles, subo al Alto de la Collada (aquí recuerdo que tengo que hacer una ruta espectacular, que parte de este Collado a la Braña Buenverde). En Larón, vuelvo a sumergirme por el túnel que traspasa el Puerto del Rañadoiro y entro de lleno en la zona de Rengos. Esta es tierra conocida. Cruzo el puente de Santa Eulalia y escucho el murmullo del Narcea, ya sé que estoy de nuevo en casa. Esta ruta fue un poco intensa y cansada, así que para volver a normalizarme, mañana, tomaré un cacharro por Cangas.