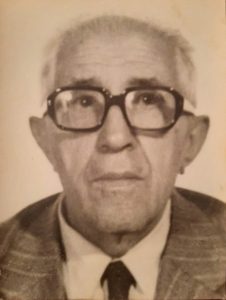

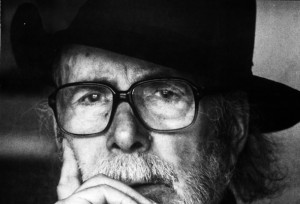

Don Rafael el Médico (1904 – 1982)

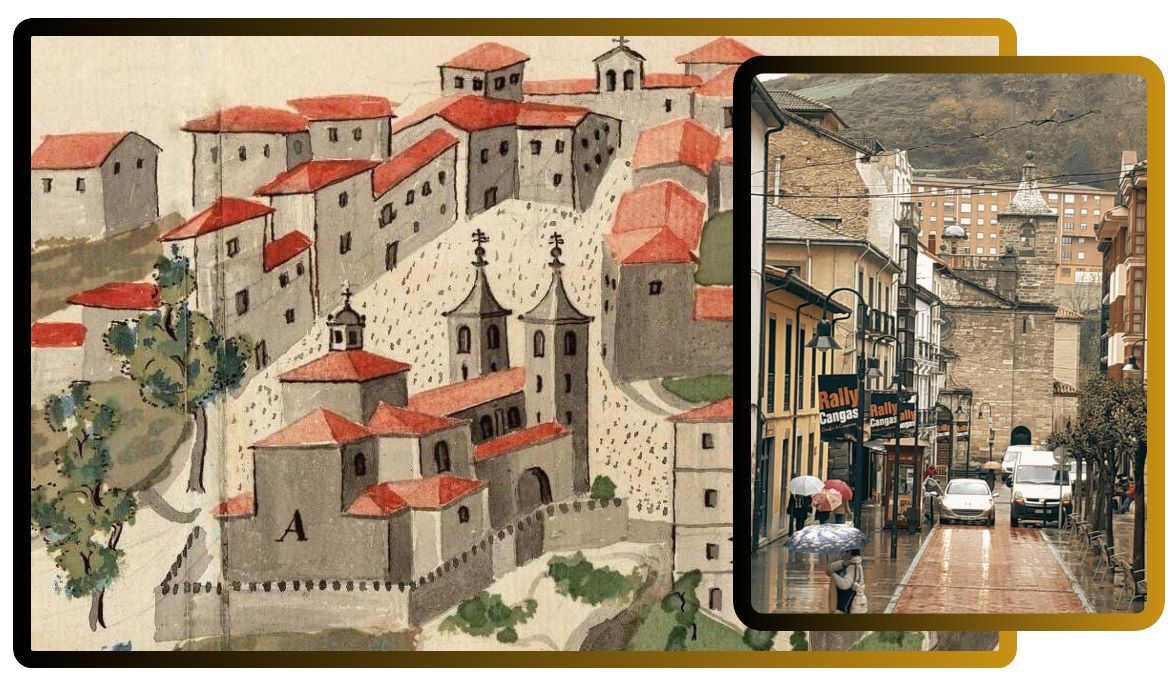

En 1979 durante la Transición Democrática se cambiaron los nombres de algunas calles y plazas de Cangas del Narcea. A una de las más principales, la antigua calle de la Iglesia, que desde los inicios de la villa en la Edad Media une la calle Mayor con la iglesia parroquial, se le puso el nombre de don Rafael Fernández Uría, suprimiendo el nombre de avenida de Galicia que le habían puesto los vencedores de la Guerra Civil en homenaje a las tropas gallegas que tomaron la villa el 22 de agosto de 1936. La decisión de este cambio lo acordó por unanimidad el pleno del primer Ayuntamiento democrático después de la dictadura franquista, presidido por José Luis Somoano Sánchez, y a nadie en la calle le sorprendió este nuevo nombre que reconocía a don Rafael el Médico. Él todavía vivía, de modo que pudo disfrutar de este homenaje y agradecerles personalmente a los miembros de la corporación este acuerdo.

En 1979 durante la Transición Democrática se cambiaron los nombres de algunas calles y plazas de Cangas del Narcea. A una de las más principales, la antigua calle de la Iglesia, que desde los inicios de la villa en la Edad Media une la calle Mayor con la iglesia parroquial, se le puso el nombre de don Rafael Fernández Uría, suprimiendo el nombre de avenida de Galicia que le habían puesto los vencedores de la Guerra Civil en homenaje a las tropas gallegas que tomaron la villa el 22 de agosto de 1936. La decisión de este cambio lo acordó por unanimidad el pleno del primer Ayuntamiento democrático después de la dictadura franquista, presidido por José Luis Somoano Sánchez, y a nadie en la calle le sorprendió este nuevo nombre que reconocía a don Rafael el Médico. Él todavía vivía, de modo que pudo disfrutar de este homenaje y agradecerles personalmente a los miembros de la corporación este acuerdo.

Desde aquel cambio de callejero han pasado más de cuarenta años y hoy, muchos vecinos de Cangas que lean su nombre en la calle no sabrán quien fue este hombre bueno. Por este motivo, y porque creo que la vida de una persona que fue ejemplar para la comunidad no debe de olvidarse, he escrito esta semblanza.

DON RAFAEL EL MÉDICO

(1904 – 1982)

Juaco López Álvarez

Don Rafael nació en el palacio de los Uría en el pueblo de Santolaya, una familia hidalga con palacio y escudo de armas desde el siglo XVI, cuyos miembros tuvieron un gran protagonismo en la vida local desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Su tatarabuelo, Antonio Uría Queipo, fue un ilustrado en cuya casa estuvo el mismísimo Jovellanos, y su bisabuelo, José Uría Terrero, y su abuelo fueron destacados liberales en la Cangas decimonónica. El abuelo, Rafael Uría del Riego (1820-1901), fue ahijado del famoso general Rafael del Riego, primo carnal de su madre, del que tomó su nombre, y, como su hermano José, al que están dedicadas las calles Uría de varias poblaciones asturianas, militó en el liberalismo y participó en la revolución de septiembre de 1868, que provocó la caída de Isabel II. Ambos hermanos fueron muy activos en política y ostentaron cargos importantes. José, a nivel nacional, fue diputado a Cortes por el distrito de Cangas del Narcea y director general de Obras Publicas, y Rafael, a escala más local, fue diputado provincial y alcalde de Cangas del Narcea. Este abuelo de don Rafael fue una persona muy singular; un audaz empresario que invirtió en la explotación de madera en Ibias, en ferrerías en Allande, en un alto horno en Navia y en la compraventa de montes y tierras, pero al que todos estos negocios le salieron mal. Se casó con Evarista Flórez-Valdés. Tuvieron cinco hijos: Carlos (1858-1900), Rafael (1859-1933), José, Antonio (1864-1927) y Blanca. Como ninguno de los varones se casaba decidieron que la única hermana, Blanca, debería de hacerlo para asegurar la continuidad de la casa. Se casó en 1901 con Antonio Fernández Fernández, vecino de la parroquia de Santolaya, de la casa de Cueiras, un hogar de campesinos acomodados, que, como no era el primogénito, es decir, no iba a heredar casi nada, había emigrado a Madrid. Allí, según tradición familiar, trabajó como sereno y sirviendo en la casa del duque de Alba, dos ocupaciones muy habituales entre los cangueses en la Corte. Era un hombre serio y organizador, que mantuvo la casa de Uría en unos tiempos en los que estas casas de terratenientes estaban desapareciendo. En los años veinte obtuvo premios en concursos de ganado. Fue concejal del ayuntamiento de Cangas del Narcea en 1927 y en abril de 1931 salió elegido en la candidatura republicana. Militó en el partido de Izquierda Republicana. El matrimonio tuvo cuatro hijos: María, que murió de tuberculosis con 16 años en diciembre de 1917, Rafael, Julia y Nieves. La madre falleció joven, en mayo de 1915, con 46 años de edad.

Edificio nº 5 en la Cava de San Miguel, Madrid, donde residió en sus años de estudiante de medicina don Rafael.

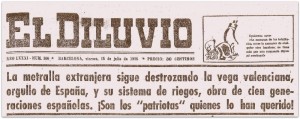

Don Rafael nació en Santolaya el 8 de septiembre de 1904. Estudió en la escuela de Cangas del Narcea con doña Jovita Rodríguez y don Ibo Menéndez Solar. Hizo el bachillerato interno en el Colegio de los Dominicos de Oviedo y al acabar se fue a Madrid a estudiar medicina en la Universidad Central. Como en la familia no sobraba el dinero, se alojaba en una pensión de la calle de la Cava San Miguel, número 5, junto a la plaza Mayor, donde en invierno estudiaba envuelto en una manta. Terminó la carrera en junio de 1929, con veinticinco años, y se presentó ese mismo año a oposiciones a tocólogo (según La Maniega, 23, noviembre-diciembre, 1929), aunque no sabemos con qué resultado.

La intención de este joven licenciado en medicina siempre fue la de volver a Cangas y establecerse aquí. Nunca tuvo deseos de quedar en Madrid o ejercer la profesión fuera de Cangas. Por eso en 1930 está instalado en Cangas y en mayo de 1931 es nombrado «médico interino del Juzgado de Primera Instancia de Cangas del Narcea».

Es uno de los fundadores del Partido Republicano en Cangas del Narcea en septiembre de 1930. Forma parte de la primera junta directiva, que esta integrada por trece hombres, que son profesionales, empresarios, comerciantes, industriales y tres obreros. Algunos de ellos son también, como don Rafael, descendientes de liberales y republicanos del siglo XIX, como Gumersindo Díaz Morodo «Borí», Genaro Flórez González-Reguerín, Santiago García del Valle o Mario de Llano. Don Rafael es nombrado secretario. Este partido obtendrá unos buenos resultados en las elecciones municipales de abril de 1931, aunque no las ganará. Sin embargo, con la proclamación de la República el 14 de abril se hará cargo de la alcaldía su presidente Mario de Llano.

Don Rafael se casó en 1934 con Milagros Rodríguez Muñiz, hija del confitero Eduardo Rodríguez Francos y Florentina Muñiz Méndez. Tuvieron una hija, Blanca.

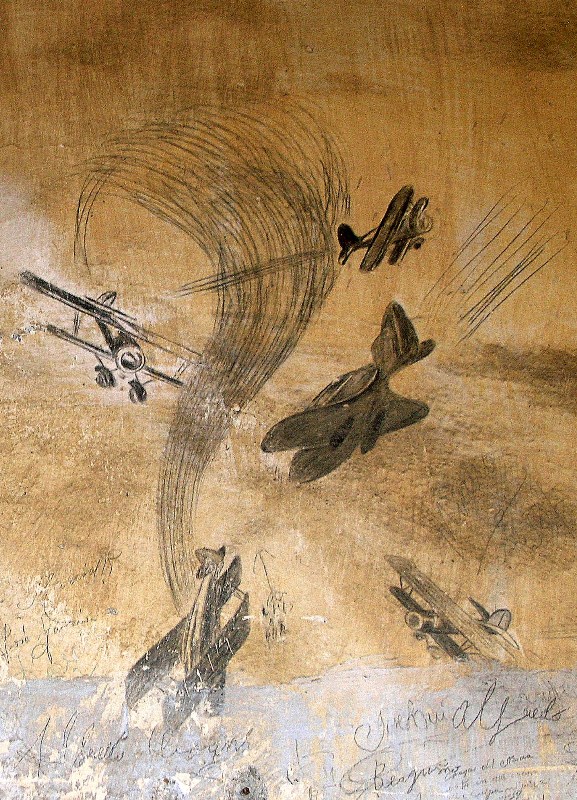

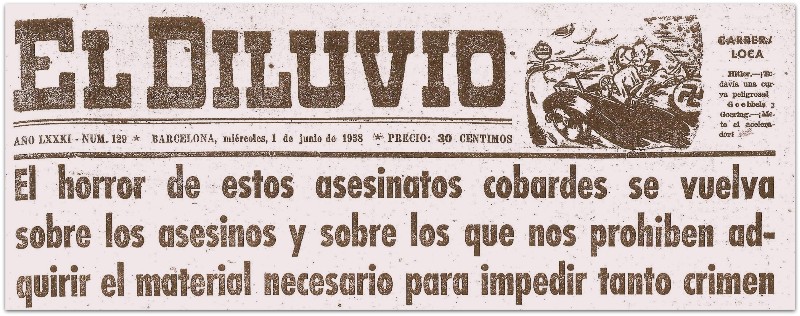

Con el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la entrada del ejercito franquista el 22 de agosto de ese mismo año, es destituido de su puesto de médico forense y encarcelado. Entra en la cárcel el 9 de septiembre y al día siguiente también detienen a su padre por sus ideas republicanas. Dos días después les comunican que para salir de prisión tienen que pagar una multa de un millón de pesetas, una cantidad extremadamente alta en comparación con las multas que se ponen a otros presos en esas misma circunstancias. Horrorizados por lo que están viviendo con las sacas de presos, que son fusilados en las cunetas, y teniendo en cuenta que carecen de ese dinero deciden entregar como aval todos sus bienes para salir de la cárcel. Según Tano Ramos, que está investigando la represión franquista en Cangas del Narcea, esta multa exorbitada fue la consecuencia de un hecho en el que se vio involucrado don Rafael. En septiembre de 1936 los franquistas matan de noche a Pepín Ordás, vecino de Ambasaguas, y su madre, Esperanza, se entera a la mañana siguiente cuando le lleva el desayuno a la cárcel; va hasta el cuartel de la Guardia Civil, sede de la comandancia militar, y allí increpa a los guardias gritándoles: «¡Asesinos, criminales!», en un estado de gran nerviosismo. Cuando llega a su casa, su hija Mercedes, viendo su estado de ansiedad, avisa a don Rafael que acude a atenderla. En ese momento llegan dos guardias civiles a detener a la madre, pero sale don Rafael a la puerta y les dice que mientras la enferma esté bajo su custodia no se la pueden llevar. Los guardias no volvieron más, pero don Rafael fue encarcelado esa misma tarde del 9 de septiembre. Con el aval de sus propiedades, él y su padre son liberados el 11 de septiembre.

Volverán a ser detenidos el 2 de abril de 1937, pero al día siguiente consiguen cumplir el arresto en su domicilio. Son juzgados en un consejo de guerra el 17 de abril. Don Rafael sale absuelto, gracias a las declaraciones favorables de personas afines al nuevo régimen. En cambio, su padre es condenado a ocho años de cárcel, que cumplirá en la Isla de San Simón (Vigo); saldrá en libertad tres años después, en abril de 1940, y fallecerá al poco tiempo.

Don Rafael coincidió en la cárcel de Cangas con Pepe Llano y Pepe Álvarez Castelao, otros dos republicanos de familias pudientes de la villa. En ese tiempo se incorpora al léxico de la familia de don Rafael el dicho: «en esta vida vale más ser el paño que la tijera», que le dice doña Balbina Castelao Gómez a Milagros, la mujer de don Rafael, refiriéndose a que vale más pasar penalidades uno mismo que ser tú la causa de esas penas en otras personas. Será una sentencia muy repetida en la familia, donde se valora la bondad sobre todas las cosas.

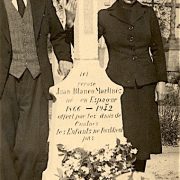

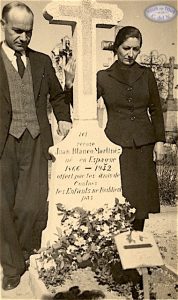

La represión franquista también afectó a otros miembros de la familia de don Rafael: a sus dos cuñados, también médicos y republicanos. El marido de su hermana Julia, Alfredo del Coto, natural de Tineo y amigo íntimo del republicano José Maldonado (1900-1985), alcalde de Tineo entre 1931 y 1933, estuvo exiliado durante ocho años en Francia. Y el marido de Nieves, Primitivo Suárez, fue fusilado el 19 de abril de 1937 en el cementerio de Arayón, al día siguiente de dictarle la sentencia de pena capital tras un veloz consejo de guerra.

Ante este estado de cosas, don Rafael vivió muy atemorizado durante estos años de guerra y postguerra, pero no rendido. Trabaja por su cuenta como médico en Cangas del Narcea, y hace a escondidas algunas salidas nocturnas para atender a fugados en el monte o represaliados políticos, corriendo un gran riesgo. Una vez le llamaron para asistir al parto de una mujer fugada con su marido y lo llevaron, desde La Regla de Perandones a Veiga de Hórreo, con los ojos tapados para que no supiera donde estaban escondidos. También atendió a finales de los años cuarenta al padre de los Manzaninos, José Fernández, que estaba escondido con dos hijos en la bodega de la casa de su hija Lola, en Ambasaguas.

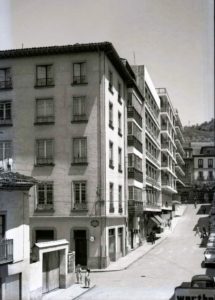

Cangas del Narcea. Calle de la Iglesia (actual, calle Rafael Fernández Uría) y esquina de la calle Dos Amigos, 1965.

Era un hombre de pocas palabras, pero preciso y certero en sus diagnósticos. Una de las anécdotas que se cuenta de él es la de un paisano que lo describió del siguiente modo: «Falar, fala pouco, pero cavilar, muito cavila». Tenía un carácter similar al de su tío Antonio y al de otros Uría de la familia. De este tío se escribió a su muerte que era un «hombre recto, de carácter amable, ecuánime y sencillo en extremo, era querido por todo el mundo y respetado en sus juicios y apreciaciones, ya que gozaba de fama de buen calculista y pensador profundo y certero». Y también que era «tan bueno, tan pacífico, que en los sesenta y dos años de su vida jamás ha reñido con nadie, ni levantado una voz más alta que otra» (La Maniega, 6, febrero de 1927). Así era también don Rafael.

En 1947 es rehabilitado por el régimen franquista y reingresa a su cargo como médico forense. Lo destinan al juzgado de Belmonte de Miranda, pero solicita una excedencia porque no quiere marchar de Cangas. Seguirá dedicado a la medicina privada hasta 1950 en que vuelve a ocupar el puesto en el juzgado de Cangas del Narcea. Pasado el vendaval de la guerra y la represión, vuelve don Rafael a una vida rutinaria. Se traslada en 1959 a vivir al primer piso del número 2 de la calle Dos Amigos (hasta entonces había vivido en la calle de La Fuente), a una de las primeras casas de pisos que se levantaron en la villa en aquel tiempo.

No era una persona de bares ni de vida pública. Él mismo se declara en 1937 «de carácter apocado y hombre muy casero». Era miembro de la Sociedad de Artesanos encargada de La Descarga, pero tenía pánico a los voladores. Le gustaba la soledad y se entretenía a menudo jugando a los solitarios con la baraja. También le gustaba la naturaleza, los paseos por el campo y bañarse en el río, y era conocido su miedo a los perros. Amigo de la conversación y la tertulia, pero con pocas personas. En los años cuarenta y cincuenta se reunía en la rebotica de la farmacia de Peñamaría (actual farmacia Pereda) con su propietario, Joaquín Peñamaría, y el médico Manolo Gómez y su hermana María, y en los setenta iba a casa del abogado Mario Gómez del Collado en las tardes de invierno. El anfitrión era hermano de Grato, otro fundador del partido republicano y estudiante de medicina, que fue fusilado en Luarca por los franquistas en 1937 con 27 años de edad. En aquellas tertulias privadas se hablaba de todo.

Don Rafael, gracias a su buena memoria, era un gran narrador de historias y anécdotas que le habían sucedido a él en el ejercicio de su profesión como médico. Muchas de esas historias eran el resultado del contraste entre la vida y la mentalidad urbana y la rural, entre el licenciado en medicina, comprensivo y bueno, y la cultura de los campesinos marcada por las creencias populares, la tradición y la subsistencia.

Heredó el palacio de sus antepasados en Santolaya, y lo cuidó con esmero y perseverancia, en tiempos en los que el destino habitual de estas casonas era el abandono. Supo, además, transmitir a su hija y a sus nietos el interés por este patrimonio. Hoy, es uno de los pocos palacios que existen en Asturias que sigue en manos de la misma familia que lo construyó. En 1976 el historiador Alberto Gil Novales (1930-2016), especialista en el Trienio Liberal, les dedicó a don Rafael y a don José Suárez Faya, párroco de Cangas del Narcea, su libro Rafael del Riego. La Revolución de 1820, día a día (Editorial Tecnos, Madrid), calificándolos de «entusiastas de su tierra y de su historia». Don Rafael, que llevaba el nombre de su abuelo, que a su vez, como ya dijimos, se lo debía al mítico general del liberalismo español, colaboró con Gil Novales buscando información sobre el general Riego:

Y el inteligente y simpático don Rafael Fernández Uría, médico de Cangas a quien este libro va dedicado, me comunicaba en carta del 26 de febrero de 1975 que al indagar en Tuña (casa natal del general) sobre la existencia de documentos a él relativos, se le contestó «que sí era cierto que los había antes de la guerra civil, pero que el temor a represalias, durante ésta por su tenencia, les hizo ocultarlos en el campo, con la consiguiente desaparición», datos que comprobé yo mismo en una visita posterior a Tuña.

Don Rafael se jubiló en 1974. Se le organizó una comida de despedida en la que leyó un discurso que hemos encontrado en el archivo de Mario Gómez del Collado y que acompañamos a esta semblanza. Siguió atendiendo a sus conocidos y a las familias de sus antiguos correligionarios políticos hasta casi el final de sus días. En los últimos años, durante la Transición Democrática, como otros muchos de aquellos viejos republicanos y liberales españoles de los años treinta, fue un gran admirador de Adolfo Suárez y de su reforma política. Murió el 4 de enero de 1982.

En 1989, Nieves López, vecina de Cangas del Narcea, le dedicó un poema en la revista La Maniega, nº 48 (Cangas del Narcea, enero-febrero, 1989):

«Don Rafael»

¡Ay! que médico, Dios mío,

tuvimos en este Cangas,

trabajador, listo, bueno,

nada egoísta, con garra.Recorrió todos los barrios,

sin cobrar una peseta,

con viento, frio y nieve,

alumbrando con linterna.Ayudó a curar los maquis,

recorrió montes y vegas,

trajo al mundo niños pobres,

hijos de huidos de guerra.A este hombre inigualable,

entregado a su carrera,

solo le imponía respeto

un perro en la carretera.Era parco de palabras

y una vez una mujer

dijo de él, una frase

que demostró su valía:

«Don Rafael fala pouco,

cavilar, muito cavila».

Minuta para el acto de despedida

(de Rafael Fernández Uría, médico forense)

DOS PALABRAS nada más, contando con vuestra benevolencia y agradeciendo a unos y a otros la asistencia y presencia en este acto. Dos palabras cargadas de emoción por el significado y por las circunstancias que se me imponen.

AMIGOS TODOS. Siempre he sentido gran satisfacción en estas reuniones de hermandad y de compañerismo, como en San Raimundo de Peñafort, Santa Tasa y tantas otras; y gran sentimiento, en mayor o menor grado, con ocasión de despedidas de amigos funcionarios, de tantos como nos dejaron con su marcha durante años. Y hoy, por fuerza de la edad y de la reglamentación del caso, me toca a mí despedirme.

Se ha dicho, por voces autorizadas, que la jubilación encierra dos direcciones: una, la confortable, de lograr el deseado descanso después de muchos años de tarea profesional, con sus placeres y sinsabores inevitables; y otra, la desagradable, por sensación del retiro, es decir, de agotamiento, de incapacidad y si se quiere de complejo, al verse el jubilado en campo tan distinto y desacostumbrado, el ocio al fin. Pero yo creo, sin embargo, que en mi caso podré sobrellevar esta situación satisfactoriamente con la compañía de mi esposa e hijos, y con la ilusión del desarrollo y encauzamiento de mis nietos; y, además, porque sin ambiente extraño, como natural de estas tierras, seguiré entre vosotros viviendo en el mismo marco, contando con vuestra amistad y compañía, y con mayor o menor proximidad. Así pues, nada de incapacidad ni de complejo, sino con optimismo; a vivir se ha dicho y desde luego a vuestra disposición.

Guardo entrañable recuerdo de los compañeros médicos que me han precedido en el cargo, de los jueces y funcionarios judiciales que durante tantos años me han auxiliado o me hicieron más llevadera y menos ardua mi función forense, y de los profesionales del derecho y de la medicina con quienes he mantenido y mantengo, más que por méritos propios por deferencia inmerecida hacia mi persona, afable y sincera relación y colaboración. A todos mi mejor recuerdo y más sincera gratitud.

El médico, por sagrado deber y verdadero honor, debe llevar la salud a los más recónditos lugares, en todo tiempo, y me queda la satisfacción de haber pateado todo el territorio del concejo y casi del partido [judicial], incluso en años en que las grandes dificultades de comunicación, y de carencia de personal y de medios auxiliares, constituían verdadera penuria. También debe el médico auxiliar a la Justicia y al necesitado; en lo primero, mi función de forense ha sido cumplida en cuanto ha estado a mi alcance, y en lo segundo, puedo contar sin vanidad y sin vanagloria, que también he llegado muchas veces, con desinterés económico y con todo interés profesional, hasta la cama del pobre tanto como a la del rico. Esto queda para mí, con especial recordación y satisfacción.

Podría contar infinidad de anécdotas profesionales, de tantos años, ya que el anecdotario es un resumen de la vida y un historial de cada persona o circunstancia, y todo ello vendría a cuento, puesto que al fin me voy retirado de mis funciones, y no sin dejar huella de mis actos. Pero no quiero excederme de estas dos palabras, ni tampoco silenciar algunos recuerdos al respecto. Me decían que casi tendría tantos conocimientos como un abogado, porque veían en mi despacho muchos libros. Que por ser yo, persona de pocas palabras, acertaría o no con la enfermedad del paciente, pero por lo menos mucho cavilaba, es decir, mucho pensaba en la dolencia; aunque la verdad es que, terminado el reconocimiento y la prescripción facultativa, ningún pensamiento me quedaba, como no fuese por la dificultad del regreso a casa. Que podía ir tranquilo hasta el pueblo de residencia del enfermo, porque no había perros por el camino y que si alguno aparecía el acompañante se encargaría de tornarlo; porque cierto es que los perros, mastines por lo regular, y pese a su lealtad al hombre, no me inspiraban gran seguridad, y porque, sin alarde alguno, confieso que el miedo es libre. Y al paisano que me acompañaba en el trayecto solían preguntar los labradores desde sus fincas de labor, que contemplaban nuestro paso: – «¿Para quién va?», y el acompañante contestaba: «Para fulano de tal, de tal pueblo que está de plumonía»; pero tantas veces preguntaban, que el paisano familiar del enfermo, ya cansado de atender, en cuanto veía que uno se acercaba, sin esperar a la pregunta, decía que «va para fulano, de tal pueblo y de tal casa, que está en la cama», y así sucesivamente.

En una de tantas autopsias practicadas, me decía uno de los presentes: – «Tenga cuidado de que todo lo que salga caiga en tierra sagrada» (se refería al terreno del camposanto o cementerio). Y en otra ocasión advertían: «Que no se toque en el muerto hasta que venga la justicia. Y ¿qué es la Justicia?, pues la Justicia debe ser ese rabañau de xente que vien de cuando en cuando a ver las fincas».

Las demás anécdotas, siempre interesantes igualmente, quedan en el archivo de la memoria. Y así llego a punto de terminar.

Yo deseo a todos los presentes la mejor suerte en sus respectivos cometidos y que puedan llegar a la jubilación, al retiro o al descanso con el mismo bienestar que afortunadamente me acompaña.

Agradezco a todos, repito, la asistencia y presencia en este acto, que embargando de emoción mis palabras, tan solo me deja ya decir, con la esperanza y con la ilusión posible: hasta luego.

Y levanto mi copa como brindis de despedida y como símbolo de gratitud. A todos mil gracias y un cordial abrazo.

Cangas del Narcea, septiembre de 1974.

Gracias al magnetofón de Mario Gómez del Collado, en la fonoteca del «Tous pa Tous» conservamos el final de este discurso de la propia voz de don Rafael. Un estupendo colofón a esta semblanza. Escuchemos aquí a nuestro protagonista.