El puente de Julio

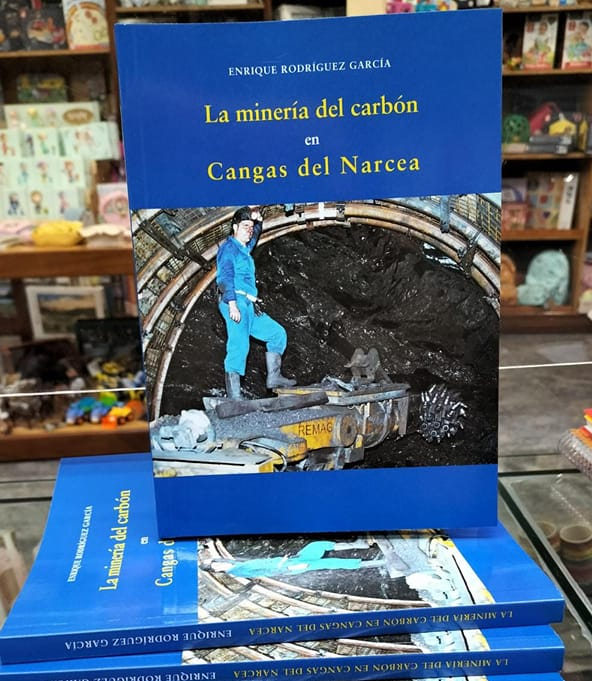

Este texto fue leído en la presentación del libro «La minería del carbón en Cangas del Narcea», de Enrique Rodríguez García, el sábado 7 de mayo de 2022, durante la II Feria del Libro de Cangas del Narcea.

Alfonso López Alfonso, Enrique Rodríguez García, autor de la publicación, y Cristobal Ruitiña en la presentación del libro «La minería del carbón en Cangas del Narcea».

Si la envidia sana existe creo que es legítimo admitir que siento una profunda envidia de Enrique Rodríguez García. Y quizá, claro, la envidia sana no exista.

Moncóu, de donde yo procedo, dentro del Río Rengos, es un lugar centenario, milenario quizá, en el que desde los años cincuenta del siglo XX los cambios fundamentales se produjeron en torno a la mina. Mineros eran muchos de los hombres del pueblo que pertenecían a la generación de mi abuelo Valeriano, nacidos en torno a la década de 1910, y mineros eran todos los de la generación de mi padre, nacidos en los años de la Guerra Civil o en la inmediata posguerra. Eran lo que se conoce en la bibliografía del centro de Asturias, donde el tema está más estudiado, como mineros mixtos, es decir, que compatibilizaban su labor en el mundo sumergido con el cuidado de la casa y el ganado. Mineros fueron también todos los hombres del pueblo de la edad de mis hermanos mayores. Mineros fueron, por tanto, mi padre, mis hermanos y mis cuñados. Por el contrario, las únicas minas que yo conozco son aquellas visitadas como elementos esencialmente lúdicos, como el pozo San Luis, por ejemplo, en el valle de Samuño, muy próximo a Ciaño, en Langreo. Y sin embargo no sabría explicarme sin la mina. Desde la cuna me hizo la mina ser quien soy y me dio buena parte de la formación que tengo, puesto que pasé diez años en el Orfanato de Mineros Asturianos (después FUNDOMA) en la suave ladera de Fitoria, próxima al monte Naranco de Oviedo. Luego fueron las becas proporcionadas por los Fondos Mineros las que me permitieron en buena medida seguir estudiando cuando llegué a la Universidad. Siendo el origen de mi mundo ese entorno y teniendo cierta vocación de escritor –aunque sea de escritor fracasado, que siempre tiene algo de glamur- es normal que sienta ahora cargo de conciencia por no haber sido yo quien dé forma al primer libro que se ha hecho sobre la minería en nuestro concejo. Pero qué le vamos a hacer, otro con más experiencia directa sobre la mina e infinitamente más conocimientos de los que yo tengo sobre el asunto se ha encargado de poner la primera piedra en nuestra bibliografía minera. Esperemos que no sea la última en este mundo declinante de la minería y la demografía canguesas.

El libro de Enrique es técnico, es uno de esos libros en los que hablan los datos, bien hilvanados y elaborados. Uno de esos libros necesarios para que vengamos después quienes tenemos alma de poetas a construir nuestros inútiles discursos subiéndonos a sus hombros. La sentimentalidad ha de crecer sobre un terreno previamente abonado; no se puede hacer pan si no sembramos primero el trigo. Es un libro técnico, como digo, pero con algunos detalles que lo harán emocionalmente perdurable porque está escrito contra el olvido. Nos dice Enrique que “si pudiéramos sacar de las profundidades de las montañas la estructura de una mina de Rengos, y ponerla encima de la tierra, veríamos una inmensa obra de ingeniería, hecha por mineros con muchos años de preparación, que hicieron un trabajo muy especializado”. Enrique fue ingeniero técnico en la empresa CARBONAR y hace valer su mundo. No cabe duda de que la mina ha sido una parte fundamental de su existencia, pero al mismo tiempo hay en el libro detalles que conmueven por su calidad humana y por la verdad acerca de la minería que, quizá de forma inconsciente, entrañan. Orgulloso de su oficio, durante la preparación del libro Enrique llevó a sus hijos de excursión a visitar las antiguas explotaciones mineras del Río de Rengos, a intentar que contemplaran, y son sus palabras, aquellos trabajos y aquellas estructuras que se desarrollaron “enterradas a varios cientos de metros de profundidad en el interior de la montaña”, pero que una vez que se cierran las minas “queda todo inundado, no pudiendo preservar para el futuro todas estas labores que se construyeron durante tantos años de explotación”. Y añade: “Si a un profano hoy lo llevamos a visitar la zona de las minas cerradas de Antracitas de Gillón y le intentamos explicar lo que ocurrió allí durante tantos años no lo entendería, sería difícil convencerlo de que en los tiempos de mayor actividad de esta mina había 1.150 personas trabajando diariamente en la zona, la mayoría bajo tierra. Además también le diríamos que había una flota importante de camiones transportando el carbón, tolvas, aseos, oficinas, vías de tren, kilómetros de túneles, centros de transformación eléctrica, etc.” Da la impresión de que, de forma implícita, Enrique también reconoce que la mina, en relación con su medio natural y humano, una vez que se acaban los beneficios económicos, deja el agujero y se va. Agujeros y estructuras que pueden ser bellos, como lo son Las Médulas, por ejemplo, obra de la minería aurífera romana, o como lo son los castilletes del centro de Asturias o las bocaminas de nuestro entorno, pero agujeros al fin y al cabo, cuyo recuerdo, y vuelvo a coger las palabras de Enrique, “se apaga con el último minero”. Y después viene la nada, como en esos poblados fantasma de los westerns, con el ulular del viento y el chirrido de los goznes de las puertas del saloom solitario, con esas plantas rodantes atravesando la ancha calle central de un pueblo sin asomo de vida, iconografía por excelencia de una melancolía que nos atañe a todos.

Vista aérea tomada en 1970 de Moncó (izda.) y San Martín de los Eiros (dcha.), este último hoy desaparecido.

De la mina abajo no hay trabajo, dice el adagio, y pocos trabajos habrá más hostiles y antinaturales que los realizados en las minas por testeros. El inframundo de Hades es un lugar poco apetecible, nada envidiable, aunque las prejubilaciones irrigadas desde Europa nos hayan hecho en ocasiones creer lo contrario. En ese sentido hay en el libro de Enrique una imagen fugaz que creo representa muy bien los sentimientos encontrados que puede generar la mina. Me refiero a la imagen del pueblo de Samartinu los Eiros, un cogollo de casas, hórreos y paneras que se veían desde Moncóu y que desapareció para siempre: la casa Galán, la de Cadenas, la de Murias, la de l’Aredera y tantas otras que ya no están. El pueblo fue enterrado por subsidencia minera, signifique eso lo que signifique. Ahora no se aprecian allí más que suaves cicatrices donde una vez estuvieron las casas. Cicatrices que nos recuerdan la inmediatez del olvido. Conozco a muchos de los que fueron habitantes de Samartinu y, cuando me tropiezo con ellos, con Toño el de Cadenas, por ejemplo, siempre les digo en broma que tienen algo de israelíes y a la vez de palestinos. Tienen algo de israelíes porque viven en la diáspora y algo de palestinos porque ya son un pueblo sin tierra. Tienen algo también de Orestes, pero sin Micenas a la que regresar; o de Ulises, pero sin Ítaca a la vista. Cuando ellos desaparezcan se irá con ellos el recuerdo de ese mundo en el que sus antepasados trataron de injertar una manera de amar la casa para que en días venideros la mantuviera en pie su estirpe. La mina, como a todos los demás del entorno, les dio mucho, pero en su caso también les arrancó la matriz condenándolos antes de tiempo al estéril olvido.

Siempre que hablo de Samartinu me acuerdo de mi vecino Julio, de casa Capicheiro, que tenía un proyecto entre delirante y poético para unir Moncóu con Samartinu, pueblos que están más o menos a la misma altura de la montaña, frente por frente, separados por el estrecho corredor del río Narcea. Cuando en Moncóu celebrábamos la fiesta se oía desde Samartinu, y viceversa, cuando ellos, si no recuerdo mal el 11 de septiembre, celebraban su fiesta, oíamos la música con mucha nitidez desde Moncóu. Julio, por aquellos días dorados de mi infancia proponía que había que hacer un puente para comunicar los dos pueblos. Él lo planteaba con seriedad y todos nos reíamos de su descabellada idea, pero hoy pienso que la idea de Julio entrañaba una metáfora de la existencia que los puentes representan muy bien por su capacidad para salvar distancias, para comunicar aquello que está separado. Nosotros les llamábamos a los de Samartinu “carneiros” y ellos a nosotros “fabas prietas”. Julio supo antes que nadie que todos pertenecíamos a la misma estirpe y que todos estábamos condenados a la misma desmemoria, solamente que unos antes que otros.

Decía el escritor Graham Greene que tener una infancia desgraciada era la mina de oro de cualquier escritor. Yo no soy de esos porque hay una multitud de detalles que convierten mi infancia en una Arcadia perdida. Entre esos detalles, sin duda, está el puente de Julio entre Moncóu y Samartinu.

Aunque a mí la mina me ha hecho ser el que soy y forma parte de mi vida del mismo modo que lo forman las vacas, los castaños o la mole de piedra caliza que da nombre a mi pueblo, siempre me he sentido un poco raro en mi entorno y mi familia. Fui el primero y único de mis hermanos en nacer en un hospital (el de Oviedo) y eso hacía que de niño me tomaran el pelo diciéndome que yo no era de la familia, que me habían cambiado al nacer y que el verdadero hermano de mis hermanos andaría por esos mundos enfrentándose a la vida. En el fondo me habría gustado que aquella historia fuera cierta porque me daba esperanza. Me imaginaba la vida del “auténtico hermano” como algo envidiable, una vida repleta de aventuras que hacía parecer anecdóticas las novelas de Jack London. Yo era especial, procedía de otro entorno y algún día la familia de buhoneros o quien quiera que me hubiera perdido en aquel hospital, regresaría a por mí. Me sentía distinto y al mismo tiempo algo inferior al resto de mi familia porque, desde que tengo uso de razón, siempre quise alcanzar esa especie de normalidad legendaria que se respiraba en mi casa cuando las cosas iban por el cauce que les correspondía y podían controlarse. Esa normalidad que yo envidiaba la representaban mis hermanos, siendo capaces de continuar la tradición, trabajando en la mina y en el campo y manteniéndose alejados de los libros que, en mi caso, empezaron a atraerme desde que fui capaz de entender lo que decían. Ansiaba una familia ajena, pero en el fondo intentaba por todos los medios ganarme un lugar en la propia. Quería que unos buhoneros o quien fuera pasaran a buscarme únicamente porque deseaba que los míos me aceptaran como uno más. Sin ser consciente entonces, lo único que quería era formar parte de su mundo, ser capaz de trabajar con las manos, de defenderme en el campo y la mina. Quería entender lo que era una galería, qué significaba la palabra rampa, quería poder picar de resgao, dar la tira y postear; cabecear la madera, hacer llaves, poner un rachu, recuperar el hierro y otras cosas por el estilo, pero mucho me temo que a lo largo de la vida me he mostrado bastante torpe en las cosas realmente importantes, aquellas en las que se pone el corazón y se hacen con las manos. Desgraciadamente, lo único que yo sé hacer con las manos es golpear las letras de un teclado para formar con ellas palabras que a menudo salen desafinadas, incapaces de proporcionar consuelo porque no entienden del todo que realizar una alabanza épica de los mineros quizá sea una forma de mentir, porque los héroes no existen o sólo existen en las novelas, pero que al mismo tiempo, relegarlos a una realidad anodina y convencional como la que tenemos el resto de los mortales tampoco es contar la verdad del todo.

A LA VENTA EN LIBRERÍA TREITO DE CANGAS DEL NARCEA

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir